ここからは高校や予備校の先生方を主な対象にした、やや高度な話です。

入試を担当される大学の先生方にも目を通していただきたいことがあります。

高校生でも熱意のある人はチャレンジしてみて下さい。色々と得るものはあるでしょう。

個人の見解ですので、受け入れてよいかどうか、考えながら読み進んでください。

目次 (タイトル) □ をクリックすると記事に飛べます。

最新の記事は ■ その前の記事は ■

□ 慣性の法則 について

□ 公式の x は 変位なのか 座標なのか

□ 問うべきではない 問い

□ 教科書を良くするために

□ 教科書を良くするために (続き)

□ 「場」 vs. 「界」

□ 苦肉の策、蟷螂の斧

<追記>

■ 用語の英語表記の 功と罪

□ 再び、慣性の法則 について (その1)

□ 再び、慣性の法則 について (その2)

□ 再び、慣性の法則 について (その3)

□ 「電磁力」を 日陰の存在から 正式名称に

<追記>

□ 導体棒に生じる誘導起電力 V=vBl について

□ 導体棒に生じる誘導起電力 V=vBl について (続き)

□ 有効数字 一辺倒 は弊害をもたらす

□ 有効数字 一辺倒 は弊害をもたらす (続き)

□ ⊿U=Q+W なのか、Q=⊿U+W なのか

□ 「動摩擦力の仕事」派? それとも、「摩擦熱」派?

□ 「単振動のエネルギー保存則」に対する疑念 に答えて

□ 万有引力 と クーロン力、そして 類推(アナロジーAnalogy)

□ 万有引力 と クーロン力、そして 類推 (続き)

□ 多重極板での 電荷の配置

<追記>

□ 誤解の多い出題 (1) 楕円軌道

□ 誤解の多い出題 (2) PVグラフ と 熱効率

<追記>

□ 誤解の多い出題 (3) 電磁音叉 と 音叉、 そして 共鳴箱

□ 誤解の多い出題 (4) 理想化されたダイオード特性 の 解釈

□ 疑義のある出題・・・保存則と時間

□ 疑義のある出題・・・ピストンの降下による断熱圧縮

□ 大阪大と京都大の出題ミスは 同じ原因?

□ 音波は なぜ疎密で考えるべきなのか

□ 音波の干渉の考え方 を確立したい

■ 学会誌で訴える:音波の干渉の考え方

□ 入試問題は 正解の公表とともに「時効」のルールを

□ 岐阜大学の出題ミスとその隠蔽、そして批判の封殺 <重要>

<タイトルの変更>

慣性の法則 について

運動の第1法則(慣性の法則)

物体に力が働かないとき(あるいは、力の合力がゼロのとき)、

物体は静止するか、等速直線運動をする。

運動の第1法則、つまり、慣性の法則の例として「ダルマ落とし」がよく例に挙げられる。 しかし、考えてみればおかしな話である。 「物体に力が働いていないか、合力が0のときには」という前提条件が 満たされていないのである。

注目しているのは、 ハンマーで打ち抜かれた木片( A とする)ではなく、 その上下に積み重なっている木片(上を B 、下を C とする)だが、A との間で動摩擦力が働く。 B と C がほとんど動かないことを説明したいが、慣性の法則は適用できない!

これは「力積 = 運動量の変化」という定理で説明すべきことである。 動摩擦力は一定の力なので、A を打ち抜く時間を短くすれば、力積は0に近づけられる。 つまり、B と C の運動量は変化せず、静止していた B と C は静止し続け、その後 B は落下して C にほぼ重なる。 念のためだが、A が受けた力積は0には近づかない。時間を短くする際、ハンマーからの力を大きくしていることによる。 A が飛び出す速さを一定として議論を進めれば、もう少し厳密になろう。

「物体は慣性をもつ」と言われる。速度は時間的に不連続には変わらないということであるが、根拠は運動の第2法則である運動方程式、ないしはそれから導かれた上述の定理に求めるべきであろう。そこでは、質量が重要な役割を担っている。 慣性の法則に根拠があるかのように語られるのは、納得しがたいものがある。

慣性の法則という用語は文字通りの運動の第1法則というより、物体が慣性をもつという広い意味で使用されているようである。 狭義と広義が併存するのは、便利かもしれないが、いい加減である。

(2019年7月18日:記)

公式の x は 変位なのか 座標なのか

等加速度直線運動の公式に現れる x を「変位」とする教科書が殆どである。筆者は「座標」とすべきと考える。変位なら、どこからという修飾語が本来は必要である。物体が A 点から B 点まで移動したときの変位は、A から B へのベクトルに該当する。公式の x を変位とするのは、原点からの変位の意味であるが、大変紛らわしい。U ターン運動では、折り返し点からの変位と錯覚する生徒が出てしまう。

座標軸を用意した以上は、座標 x ないしは、位置 x で事足りる。座標は一点で決まるもので、紛れがない。しかも、生徒は数学ですでに慣れている。 正・負も、座標軸の向きの変位が正、反対向きが負などと言われるよりも、座標の正負なら明確である。

慣性系とか非慣性系とか論じているときの系は座標系の系であり、座標軸を張って、運動を調べている。座標軸をこそ意識させるべきであり、「変位 x 」ではその趣旨が生かされていない。

こういう議論をすると、「どちらでもいいんじゃないですか」という意見が出る。決まって「変位派」の人である。自分は分かっているから…ということであり、さらには、変位で習い、変位で教えているからということであろう。

小さな用語の問題だが、教育上の大きな問題――保守性や硬直性――につながっている とみるのは大げさ過ぎるだろうか。

問うべきではない 問い

弾性力の仕事を問うのは止めたい。 たとえば「ばねを自然長からxだけ伸ばした。弾性力の仕事は?」という類。弾性力の仕事 W を考えなくてすむように弾性エネルギー E を用意している。仕事 W をエネルギー E に格上げしたのである。W を求める必要がない段階に達した相手に問うべき問いではない。 ましてや、Wを求めるのに E を利用するのは本末転倒であろう。

筆者が携わっている模試では、今まで何度も出題されようとし、そのたびにストップをかけてきた。 編纂に協力した教科書(東京書籍)でも反対した(が、取り上げられてしまった)。

「弾性力 F の仕事を問うのは基本の確認」と考える人が少なくない。F-xグラフの面積で求めさせるなら、その意図は分かる。グラフが提示されていなければ(大抵の場合そうである)、弾性エネルギー E を用いて計算することになる。 良貨を悪貨に交換するようなものである。

センター試験で、それも初年度に、弾性力の仕事が扱われたことが、トラウマになっているのではないだろうか。 以後、センター試験では本誌・追試を通して出題されていない。入試センターは反省をしたのであろうが、表明がなかったため、長く模試などで問われ続けてしまった。罪作りなことである。

代わって、外力の仕事が問われている。エネルギーの増加分を考えさせるもので、物理として真っ当である。

静電気力の仕事を問うのも避けたい。 静電気力の位置エネルギーの認識に達した段階では(点電荷による電位を扱った段階では)、同様の理由である。

ただし、一様電場なら許されるし、荷電粒子の加速・減速では積極的な問いかけとなろう。 力学に戻って、重力の仕事を問うのも、仕事の定義の確認としての意味があろう。

そもそも、弾性力や静電気力の仕事を求めて何の役に立つのであろうか? つまり、位置エネルギーでは対処し切れないことがあるのだろうか?

もしも、教科書や大学入試でこれらの力の仕事を見かけられることがあれば、抗議していただきたい。教育上のことは高校からの抗議の方が効果が大きい。

教科書を良くするために

現行の教科書から「比熱容量」という用語が用いられ始めた。「比熱」のことである。 指導要領に顔を出した時、周りのほとんど誰もが知らなかった。一部の分野では以前から用いられていたようである。 定着した「比熱」があるのに、用語を増やすことにどれだけの意味があるのであろう。 しかも、「比熱容量」は「比熱・容量」の積りであろうが、「比・熱容量」とも読め、紛らわしい。もともと生徒は、比熱と熱容量の区別がしっかりしていないのに、比熱容量まで登場しては混乱させるだけである。

このような案が通るはずがないと信じていたが、すべての教科書に書かれてしまった。学習指導要領、ひいては文科省に対するおもねりではないだろうか。

定常波 にも 定在波という別称が加えられた。昔の用語であり、今さらなぜという気がしたが、水素の原子構造で登場する「定常状態」での電子の波に対して「定常波」を用いたいのかもしれない。電子波は逆方向に進む2つの波の重ね合わせというわけではない。 そして、波動分野では「定在波」に限定するのなら、一貫する。 現状は用語を増やしただけのマイナス効果に終わっている。 せっかく「定常波」でおさまっていたのに、と思わずにいられない。

音波は縦波というのが良識である。 固体中を伝わる弾性波は、縦波も横波もあるが、まとめて音波と呼ばれている。それをことさらに「音波には横波もある」と記述するのはいかがなものであろうか。名称の定義の問題に過ぎないのに、物理として何かあるのかと思わせてしまっている。大学に勤める筆者の知り合いは皆、音波に横波があると聞いてびっくりしていた。

「電位降下」と「電圧降下」は同義として扱われている。しかしながら、電位が下がるので、電位降下と呼ぶべきと筆者は考える。電位と電圧(電位差)は違うと教える一方で、「電圧降下」とするのは無神経にもほどがあろう。 電圧降下としか書いていない教科書があるのは全く理解に苦しむ。

教科書を良くするために (続き)

現行課程から、レンズに加えて反射鏡が扱われ、交流では並列インピーダンスまでが顔を出している。 これらは物理としての内容が薄いのに、教える時間は大きく割かれる。 レンズと鏡、凸と凹、さらには実像と虚像に場合を分けて、公式 1/a + 1/b = 1/f を確認していくのは、泥沼の中を歩む感がある。 それでも、教える側は「以下、同様」で済ませられるかもしれないが、学ぶ側はたまったものではない。

反射鏡はなくし、レンズは 物理というより幾何学なので 中学に、インピーダンスは 直列でさえ大学で、というのが 筆者の希望である。複素数が利用できれば、インピーダンスの計算は容易になる。大学でも、インピーダンスが必要な学科は限られるのではあるまいか。

第3宇宙速度(太陽系からの脱出速度)、二原子分子の内部エネルギーの表式、光電効果での陰極と陽極の金属が異なる場合の接触電位差への言及などは書かないでほしいと思う。 詰め込み教育を否定しながら、教科書の内容を増やしていくのは自己矛盾であろう。現行の内容は授業時間数に対して余りにも過量である。考える時間を奪ってはいけない。

教科書の内容を精査し、用語と公式はできるだけ少なく、教科書による差異がないように教科書会社間で協議の場を設けてはどうだろうか。他社が扱うからうちもという論理がまかり通って来た。迷惑をこうむるのは教育現場であり、何より生徒である。指導要領にも不適切なことはある。それを正すという気概が望まれる。

今まで指導要領が何回書き換えられたか知らないが、物理教育は本当に進歩したのだろうか? 「指導要領をよくするかどうかではなく、書き換えるのが委員の仕事」とか「委員になった以上、自分の足跡を残したい」という噂がある。信じたくはないが、「比熱容量」という些細な一件にも教育に対する良識の欠如が顔をのぞかせているように思われる。

(2019年7月20日:記)

「場」 vs. 「界」

電場 と電界 は同義語だが、どちらを優先させるべきであろうか? 電場なら磁場が、電界なら磁界がセットで用いられるので、英語 field を「場」とするか「界」とするかの問題である。

もちろん、優先度の違いであり、「電場(あるいは電界)」のように相手側も初出時は括弧つきで表記することになるが、頻出の重要用語であり、実質的にどちらか一方だけが用いられることになる。

現在の教科書は 5社のうち4社が「場」を、1社が「界」を採用している。現行課程になる前は 逆に「界」が殆どであり、それに合わせて 長年、電界・磁界と言ってきた者にとっては嬉しくない変更であった。 「電界、いや電場が…」と言い直す日々が続いた。もちろん、慣れだけのことであるが …。

筆者が習った頃は「場」が主であった(半世紀以上も前)。 高校生を教えるようになった段階では「界」に変わっていた。慣れ親しんだ電場を電界と言うのには抵抗があった。 先達の話によれば、理学部は電場・磁場、工学部は電界・磁界であり、両者の力関係(高校教育への影響力)で推移してきたとのことであった。

現在、筆者が編纂に協力している教科書(東京書籍)は、現行課程でも初めは学習指導要領に従って「界」としていた。 中間改訂の際に、「場」に直すようお願いした。 理由は、大学入試では「場」が圧倒的と言ってもいいぐらいだったからである。センター試験が、磁場(磁界)でなく、磁場としか書かなかったことも影響した。 また、新聞やニュースなどで電場・磁場が用いられていることも考慮してのことである。 さらには、「場」にすれば、教科書がほぼ統一されることが大きな動機であった。

今後は 高校では、「場」を優先することに統一し、変えないでほしいと思う。どちらがよりよいかでなく、揺れ動かないことが大切 である。 工学部に入って、「界」を用いるかもしれないが、自然に受け入れていけると思われる。

力学では、「はね返り係数」でほぼ統一されていたのが、最近は「反発係数」が主となっている。 昔の用語の復活である。 波動では、定着している「定常波」に代わって「定在波」を復活させようという動きがある。 時代に応じて用語が変わるのは 受け入れるとしても、揺れ動くのは はなはだ迷惑である。

(2020年8月20日:記)

苦肉の策、蟷螂の斧

かねて懸念していたことが現実になろうとしている。 「定常波」が「定在波」に置き換わろうとしているのである。たかが用語。されど…である。

今までも「電界・磁界」が「電場・磁場」に、「はね返り係数」が「反発係数」へと変えられ、その都度振り回されてきた。 同じ概念に対して二つの用語というのは、生徒が学ぶのに障害でしかなく、できるだけ避けたい。

専門分野により用語が異なるから記載しておきたいというのは、専門家の身勝手な言い分であろう。大学で用語が変わっても、概念を把握した後なので、慣れだけのことになる。

教科書はバイブルであり、参考書や模試はそれに従うほかはない。 今、新課程に向けての参考書の改訂作業を進めている。多くの教科書が採用したのが「定在波」である以上、それに合わせようとした・・・が、悩んだ末に思いとどまった。用語を増やす流れには加担すべきではないと。

参考書には もう一つの 隠れたバイブル がある。 それは入試問題である。 入試で「定常波」が主体である限りは使い続ける理由がある。

もちろん、両方の用語を記載するのは当然であるが、初出で「定常波(定在波)」とするか、逆順にするかである。以後は先に提示した用語で通すことになる。結局、読者には片方しか目に入ってこない。入試で「定在波」がかなりの割合を占めてきた段階で置き換えればよいと考えた・・・増刷時にできるという機動性を活かして。

以前は「定常波」しかなく、すっきりしていた。誰と話しても、互いに迷うことはなかった。 その前は「定常波」と「定在波」が混在し、断りを入れる必要があった。 さらには、誰しも 使い慣れていない用語で語られるのには、幾ばくかの抵抗感がある。

せっかくの 進化が逆行を始めている。

用語を増やさないという姿勢について、いくらか似た前例がある。

「比熱容量」が登場したとき、筆者の参考書では 一切 掲載しないことにした。 以来、年月を経たが、依然として入試では「比熱」である。それは大学の意向でもある。 さすがに センター試験と共通テストは「比熱(比熱容量)」としているが、「比熱容量」を知る必要がないことに変わりはない。

「比熱容量」が教科書から消え、「定常波」がメインに戻ることを願って。

「用語ごときは、日本語への翻訳の問題であり、物理にとって枝葉末節」という意見には、「教育」の問題と答える。 学び始めた頃を思い出されては如何かと。 教育のセンスの問題かもしれない。

今後、もし「定在波」で統一されるとしたら、高校物理はそれで平穏かもしれないが、既刊の一般書が被害に合うことになる。「定常波」という表記を見る生徒は「古臭い」と感じ、内容の信頼性にも疑問を持ちかねない。 教科書の我儘のお陰で、科学教育が、文化が 迷惑をこうむる のである。

※ 上掲の「教科書を良くするために」、「教科書を良くするために(続き)」それに「場 vs 界」も合わせて参照して頂けるとよい。

「電場を電界と書く教科書など採用する気になれませんよ」・・・ある研究会での休憩の際、通りがかりに耳にした言葉である。 少人数のグループだったが、皆うなずいていた。 当時、教科書の多くは「電界」を採用しており、筆者は一部の教科書が「電場」に固執するのはよくないと思っていた。 冷や水を浴びせられた思いであり、用語へのこだわりはかくも強いものかと感じ入った次第である。

(2023年1月5日:記)

<追記> 学習指導要領の責任が大きい ことは言うまでもない。

前回の改訂で持ち出した「比熱容量」をメインに格上げし、「比熱容量(比熱)」としたのには あきれるほかはない。 さすがにこれに従った教科書は1社のみで、他社は「比熱(比熱容量)」とし、良識で対応している。

一方、指導要領が提示した「定在波(定常波)」は1社を除いて受け入れてしまった。 ここでは妥協し、指導要領の顔を立てたということかもしれない。「検定」を意識せざるを得ないであろうから。

理由を知らされないままに、用語が変えられていく・・・その現場に我々は立ち会っているのである。 何とも寒々しい光景である。

※ 現在、新課程の<物理基礎>の教科書は刊行されたが、<物理>の教科書は未刊。

おそらく<物理>でも用語の問題が現れるであろう。

(2023年1月28日:記)

用語の英語表記の 功と罪

最近の教科書は用語に英語表記を加えるようになった。「国際化」の重視の表れであろう。たとえば、運動方程式 ma = F の m 、 a 、 F がそれぞれどのような単語に基づくかを確認しておけば、式が身近なものとなって覚えやすいし、重要用語についても英語が役立つのは疑いない。 しかし、何もかもということになると、首をかしげざるを得ない。

「電圧降下」は「電位降下」と呼ぶべきことは別のところでも主張したが、最近の教科書では「電圧降下」が主になってきている。これは voltage drop に捉われているためではないだろうか。電位は electric potential なので、直訳は電圧降下が素直に違いない。日本の用語の方が優れているのに、英語にへつらっているように思われる。

「定常波」は standing wave か stationary wave が該当する。 直訳的には、standing wave には「定在波」を、 stationary wave には「定常波」を当てたくなる。

英語では standing wave がよく用いられている。それが「定在波」が主となった原因かもしれない。 せっかく「定常波」で統一されていたのに、それぐらいのことで…と思わざるを得ない。 「定在波」は大昔用いられ、事実上消滅していた用語である。

学習指導要領が勧める「比熱容量」も英語が起因かもしれない。「比熱」は specific heat であるが、イギリスでは specific heat capacity が用いられているらしい。 ただ、直訳すれば、 heat capacity は熱容量なので、「特定熱容量」ではないだろうか。 「特定」とは 単位質量当たりの という意味である。

specific heat +capacity と考えて「比熱・容量」としてしまったのではないだろうか。

いずれにしろ「比熱容量」は言葉として「熱容量」との混同を招きやすい。生徒は「比熱」と「熱容量」の区別に苦労しているのに、混乱を助長するだけのことである。「比熱」という簡素な用語を「比熱容量」と長くするのは不合理であるし、「比誘電率」のように、「比・熱容量」とも読み取れて紛らわしいことこの上ない。

比熱・比熱容量・熱容量と3つの用語を並べて見直してみれば、これらの区別はまるでパズルである。生徒に要求するのは酷であり、滑稽な混乱しかもたらさない。

「定積モル比熱」や「比熱比」など類縁の用語との整合性からも「比熱」に限るべきと考える。

英語表記はプラスと考える人が多いが、このようにマイナスの面も見落とせないのではなかろうか。

(2024年3月5日:記)

再び、慣性の法則について (その1)

運動の第2法則を表す運動方程式 ma = F において、 F = 0 ならば a = 0 であり、速度 v は一定になる(F、 a、 0、 v は ベクトル )。 つまり、力が働かなければ、物体は静止または等速直線運動をすることが導ける。 これは第1法則が述べている内容である。 したがって、第1法則は不要であると考えることもできる。

では、 なぜ 第1法則 があるのか ?

それは、第2法則が成り立つための 観測者を指定する必要があるから と考えられている。 観測者に伴う座標系は 慣性系 と呼ばれる。

第1法則は第2法則より先立つので、冒頭の事実は第2が第1と整合しているということに過ぎない。第1は第2の「ベース」とか「枠組み」と言ってもよい。

まず、現在の定説を確認しておきたい。 第1法則は「慣性系が存在する」ことを宣言 しているというものである。1つあれば、それに対して等速度で動く座標系はすべて慣性系となるので、無数にあることになる。 広い宇宙のどこかに1つ存在すればよいが、太陽系は動いているので、銀河系(に固定した座標系)ならと考えられたこともあったが、銀河系も動いていることが分かり、結局、具体的に示すことを断念した結果が「存在の宣言」なのであろう。

第2法則を取り上げる以上、それが成り立つ座標系が存在することは、あえて述べるまでもない というのは、少数意見かもしれないが、筆者は賛成したい。 もし、存在しなければ、空言を記したものになってしまう。

昔の大学の教科書では、第1法則は「慣性系の定義」 であると書いてあった。 定義が法則になるのも納得しがたいものであったが、存在の宣言よりは・・・という気がする。

筆者としては、次のように考えたい。 第1法則は 慣性系であるかどうかのチェックテスト である。 必要十分なテストであり、これに通れば、第2法則と第3法則が保証される。 宇宙のどこかの実験室に連れて行かれたと考えれば、まず、テストから始めるのは自然であろう。 「必要十分」であることが法則たるゆえんである。

この項目を書くのは、長い間ためらいがあった。筆者の不勉強をさらけ出すどころか、誤った内容を伝えかねないからである。 ご叱責を賜れば、書き改めていきたい。

バランスをとるために、専門家による解説(定説)を次に掲げておく。

再び、慣性の法則について (その2)

いずれにしろ、座標系の議論は、高校生にとっては、特に力学を学び始めたばかりの生徒にとっては、理解できないばかりか、物理嫌いを招くのは必定である。

第1法則の 意義は、「常識の否定」にあると教えたい。 物体に力が働かなければ、静止するのは常識だが、等速直線運動するのは常識外れである。 実際、ガリレオは実験で示す必要があった。 常識は、動く物体には力が働いているとしていたからである。アリストテレスが明言して以来、二千年に渡る常識であった。 当然ながら、物理を学び始める生徒にとっての認識でもある。

常識を否定した上で、「では、力が働くとどうなるのだろうか?」と疑問を投げかければ、第2法則への扉を押し開けることができる。

ニュートンが第1法則をまず掲げたのも、「常識の否定」が新しい力学を一言でアピールできるからだったのではないだろうか。誰にも分かるという点で、運動方程式より鮮烈である。

「アリストテレス的世界観からの脱却宣言」と捉えたい。 アリストテレスがいかに大きな存在だったかは、辞書でその名を引くだけで、窺い知ることができる。 百科全書とも呼ぶべき数々の著作。プラトンの弟子にして、アレキサンダー大王の師。

現代の我々は運動方程式の威力を知っているがために、第1法則が輝きを失っている。当時の人々の気持ちになってみれば、まるで違ったものが見えてきそうである。

再び、慣性の法則について (その3)

上に掲げた専門家による解説では、第1法則は「質点は、力が作用しない限り、静止または等速直線運動する」となっていて、簡潔で好ましい。 高校の教科書は「静止している物体は静止を続け、運動している物体は等速直線運動を続ける」と『続ける』ことを強調しているが、第2法則の内容(質量による 速度についての慣性)に近づき過ぎていると思われる。 「静止している物体は」とか「運動している物体は」という前提的な記述自体、慣性系を語るのにふさわしいとは思えない。「静止している」とか「運動している」はすでに観測してのことである。

本来、第1法則では「質量」は無関係である。座標系についての話であり、たとえて言えば、無色透明であり即物感がない。 ところが、ふつう「慣性の法則により」と書かれる状況では多彩な日常現象が扱われる。そこで要となるのは、質量が重要な役割を担う「速度の維持」であり、第2法則の範疇に入ることが多い。

次のようにすれば、すっきりするのではないだろうか。

第1法則を「慣性の法則」と呼ぶことを止める。 そして、第2法則を扱った後、「昔から『慣性の法則』と呼ばれている現象について・・・」と説明する。 つまり、「慣性の法則」は第2法則の中に含める。 すべて第2法則で説明でき、「慣性の法則」は定理としての扱いとなる。

しかし、歴史ある用語を変えるのは、途方もない「慣性」に逆らうことになりそうである。そういえば、大昔は慣性のことを惰性と呼んでいた。

せめて、第1法則の表現だけでも、次のようにしたい。

「物体に力がはたらかないとき(あるいは、力の合力がゼロのとき)、物体は静止するか等速直線運動をする」

(2020年4月4日:記)

「電磁力」を 日陰の存在から 正式名称に

電流が磁場から受ける力 は、重要な力であるのに、教科書では名称がない。重要な物理量のうちで、これだけがない! 「電流が磁場から受ける力」と発声するのはまだるっこく、聞いている方もじれてしまう。学習に当たって不便なことこの上ない。 それに、何ごとにつけ、名前があってこそ 物事の価値は際立つものである。

筆者を含め、少なからぬ人達は「電磁力」を用いている。 昔はこう呼ばれていたし、電流が磁場から受ける力の頭文字を並べていて分かりやすい。 日常的にも使用され、広辞苑でも確認できる。

物理学辞典(培風館)によれば、電磁力は電場から受ける力をも含む概念なので、避けられているのかもしれない。しかし、ローレンツ力にしても高校と大学で定義が異なるが、受け入れられている。

ついでながら、電磁力をローレンツ力と呼称する入試問題が散見する。 ローレンツ力は荷電粒子に働く力であり、不適切であるが、これも正式名称がないことが一因となっている。

フレミングの左手の法則 を用いる場合にも、中指から順に「電・磁・力」と唱えればすむ。 この法則を用いている生徒は多い。 テレビによれば、一般の人が知っている物理の法則の中で最もよく知られた法則とのことであった。

ただ、個人的には 右ねじの法則 のマスターを勧めている。 F = IBl と覚え、I から B に向けてねじを回す。 誘導起電力 V = vBl も同様に扱え、一貫性が生まれる。 数学の x、y、z 軸の向きの関係も同じで、いずれ大学では外積(ベクトル積)として扱うことになるが、素直につながる。

慣れれば、頭の中でねじが回り、フレミングよりはるかに早い。 教科書も右ねじの法則を併記してはどうであろうか(現在は半数に掲載)。 ただ、「右ねじの法則」という名称は 日陰の存在で構わない。

話がわきにそれてしまった。「用語を増やさないでほしい」と機会があるごとに主張してきたが、同じ概念に対して複数の用語がある場合の話である。「電磁力」は教育上不可欠であり、教科書での公認を急いでほしい。

物理学辞典では 電磁力は電磁気力と同義とされている。 学術的にも両者を切り離し、「電磁気力」は、重力・強い力・弱い力 と並ぶ力としての用語にしてはどうであろうか。 現実の方は既にそうなっているように思われる。

(2020年7月20日:記)

<追記> 入試でも「電磁力」の使用は避けられてきた。 しかし、2021年に大きな変化があった。 新たに始まった共通テストで「電磁力」が用いられたのである。

初出では「電流が磁場(磁界)から受ける力(電磁力)」とし、以下は「電磁力」としている。 瞬時に 概念が紛れなく伝わり、大きな前進である。

(2022年4月20日:記)

導体棒に生じる誘導起電力 V=vBl について

磁場中で動く導体棒に生じる誘導起電力 V について、教科書は V=vBl と一応 公式にしている ( v:棒の速さ、B:磁束密度、l:棒の長さ)。

ファラデーの電磁誘導の法則 を用いれば済むことであり、公式にすべきではないという意見は根強くある。 物理の精神からすれば、正論である。 しかし、解答時間が限られている入試では、正論に従えば 大きなハンディを背負うことになる。 また、電磁誘導の諸問題を考える際、いつも同じことを繰り返すのは いかがなものであろうか。

複数の導体棒が動くケースや 閉回路がいくつもあるケース(「日」のような網目回路) まで考えれば、V=vBl からスタートするのが現実的と思われる。 それでも、多彩で魅力あふれる電磁誘導の世界が 広がりを失うことはない。

V=vBlは、ファラデーの電磁誘導の法則からだけでなく、導体棒内の自由電子に働くローレンツ力からも理解できるという点で、公式にする価値は十分にある。

ファラデーは電磁誘導の原因について何も語ってくれないのに対し、ローレンツ力 が原因 と断じているのである。 また、ファラデーは閉回路一周(コイル一周)での誘導起電力を教えてくれるが、「どの部分で」は明示しない。 動く導体棒が一つの電池となっていると断言できるのも ローレンツ力のお陰であろう。 さらには、回路がなくても構わない とまで主張しているのである。

網目回路で 複数の導体棒が動いても、導体棒を電池に置き換えることにより、直流回路の問題に帰することができる。 回路を流れる電流が定められるだけでなく、回路の各点の電位の高低が判断できる。 入試でもよく問われる。 ファラデーは基本的には電流までである。

以上のように、V=vBlの有用性は非常に高い。 しかしながら、きちんと公式扱いしているのは1社だけで、他は太字での記載に留まる。 正論派への遠慮があるのではないだろうか?

迷惑をこうむるのは生徒である。 定理としての位置づけの下に、枠で囲むなど正規の公式として扱ってほしいものである。 この定理が依って立つところは、ファラデーの電磁誘導の法則 と ローレンツ力 の二つと考えたい。

(2022年4月20日:記)

導体棒に生じる誘導起電力 V=vBl について(続き)

もう一つ問題がある。 誘導起電力の向きの決め方 である。 教科書では、レンツの法則か、あるいは ローレンツ力の向きから決めるとされているが、生徒にとってはいずれもかなりの手間を要する作業である。 そこで、何らかの簡便法が望まれる。

昔の教科書には、フレミングの右手の法則 が書かれていた。 左手の法則と混同しやすいこと、指との対応が一意的でない(順番をずらしても成立する)こと、そもそも「法則」と呼ぶべき内容ではないこと、などのためであろうか、現在の教科書では扱われていない。 筆者もそれは賛成であるが、やはり簡便法は必要であろう。

「右ねじ」を推奨 したい。 拙著「物理のエッセンス」のコピーを次に掲げる。「ちょっと一言」のところである。 「進み」に加えて、「ゆるみ」までマスターすれば、頭の中でねじが回り、誘導起電力の向きは即断になる。

なお、誘導電流が起電力の向きに流れるかどうかは、別問題であり、回路の状況による(他の電池との兼ね合いになる)。 右手の法則で中指を誘導電流の向きと称しているのは、歴史的慣用とはいえ 不適切である。

右手を用いるぐらいなら、左手の中指を導体棒の速度vに変えれば、親指が誘導起電力の向きになる。 人差し指は 磁場で、親指は 求めたい向きであり「力」が付くもの、という共通性があって覚えやすい。 左右6本の意味を覚えるより合理的であろう。

(※)電磁力だけでなく、誘導起電力まで左手で素直に扱えるのは、たまたまのことではなく、両者がいずれもローレンツ力に基づいていることによる。

導体内を自由に動く正電荷を想定しての ローレンツ力である。 中指が指しているのは、正電荷の速度成分である。 棒方向の速度成分が電磁力を生み出し、棒に垂直な速度成分が誘導起電力を生み出している。

自由電子に働くローレンツ力でもよいが、回りくどくなる。

右ねじを勧めるのは、ベクトルの外積(ベクトル積)として、電磁力 F=IBl、誘導起電力 V=vBl、ローレンツ力 f=qvB が表記できることも大きな理由である( I × B、v×B、v×B の部分が外積 )。 大学物理につながるし、数学では外積に対して右ねじを用いている。

公式の文字順がねじの回し方を表す。 F=B I l などとは決してしない。

(※)外積を用いると、電流 I や速度vが磁場に垂直でなくても正しく表せる。

現在の教科書はすべて F = I Bl、 V=vBl、f=qvB と外積を意識した表記になっている(かつては統一されていなかった)。 右ねじに適した表記である。

結局、「教科書では、 V=vBl を定理として位置づけ、枠で囲むなど公式として掲げるとともに、誘導起電力の向きの決め方として 右ねじ を記載してほしい」というのが 筆者の思いである。

言わずもがなであろうが、公式の導出過程を重んじていることは人後に落ちない積もりである。 導出過程の出題は、ファラデーにしろ、ローレンツ力にしろ、あるいは、その両方にしろ 歓迎したい。

(2022年5月5日:記)

有効数字 一辺倒 は弊害をもたらす

入試問題は文字式計算が主体であるが、教科書の例題や練習問題などでは数値計算が重視されている。

物理量の実感を持たせるために欠かせないものであるが、すべての問いで有効数字を考えさせるのは問題 である。

自由落下して 2.0 s 後の速さは 9.8 × 2.0 = 19.6 m/s ではなく、有効数字2桁なので 20 m/s となる。 続く設問で用いるときには 19.6 に戻すのか、20 なのか迷い、答え合わせしても一致しないことがあり、不安感が残ってしまう。 物理を習い始めたばかりの生徒には大変な重荷 である。

連立方程式の未知数の係数に 5.0 などが顔を出せば、扱いにくく、2次方程式になれば、因数分解がためらわれる。

さらには、計算の途中に 引き算が入れば、桁落ちが心配 である。「初速 25.0 m/s で投げ上げたとき、2.0 s 後の速さは ?」には、多くの生徒が(先生も?) 25.0 - 9.8 × 2.0 = 25.0 - 19.6 = 5.4 m/s と答える。 ところが、19.6 は2桁しか出せないので、20 となり、引き算の規則に従えば、25.0 ― 20 = 5 m/s (あるいは、5.4 を四捨五入して 5 m/s ) とすべきで、1桁! になってしまう。 教科書の問題でもこの配慮をしていない例を見かける。

すべての数値を2桁にしておけば済むと考えているのではないかと疑われる例もある。そして、2桁を意識するあまり、長さを扱うとき 4.2 cm と 21 cm が同時に出現することになるが、一体どんな物差しを用いているのか とあきれてしまう。 4.2 cm なら、21.0 cm をセットにすべきであろう。

半波長 λ/2 = 50.0 cm のとき、 λ = 50.0 × 2 = 100 cm とするか、 λ = 50.0 + 50.0 = 100.0 cm とするか 悩ましい。 前者のように計算する人が多いが、2倍の場合は後者が優る。しかし、5倍以上になれば、足し算でも誤差が重なるので、掛け算の規則に従うことになろう。

このように、有効数字をきちんと扱うことはなかなかに難しく、誰にとっても重荷 であるが、「問題を見て、2桁であったら、2桁で答えておけ」という無茶苦茶な指導で通ってしまうのが実態である。 後述するが、ある意味、生徒思いの指導でもある。

有効数字 一辺倒 は弊害をもたらす (続き)

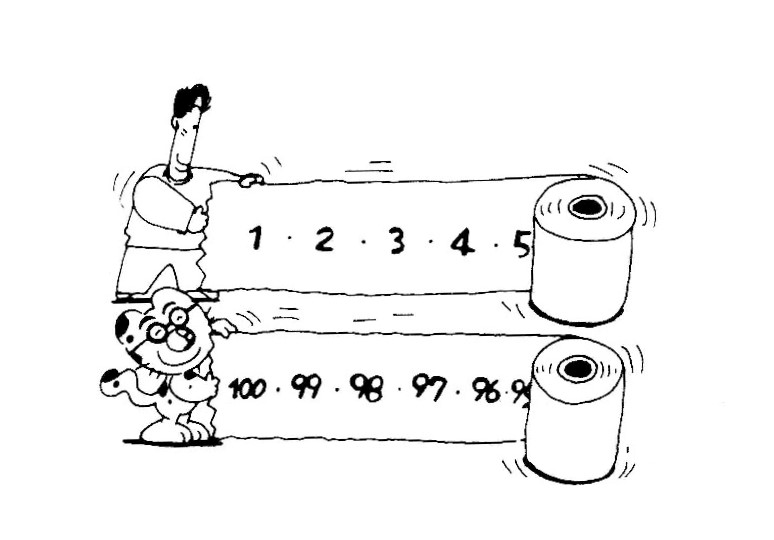

以上のような煩わしさを避ける方法がある。それは 誤差をもたない数字を認める ことである。 数学と同じになり、公式の運用練習がやりやすくなる。 物理量の関係性をつかむという大事に比べれば、有効数字など何ほどのことがあろう。

昔からの知恵であるが、「有効数字は、3.0 とか 25.40 のように、小数で末尾が 0 の数字が現れたときだけ考慮する」という ルールがある。

実際、入試問題では、筆者の知る限り、これで困った経験はない。 数値が扱われるのは、文字式で扱った後の具体例のことが多い。v = 4 m/s、V = 340 m/s、f = 2500 Hz のようになっていれば、有効数字は気にしない。整数だけであること、とりわけ 4 m/s のような1桁の整数の登場がそれを強調している。

教科書もこのルールに従えば、ずっと学びやすいものとなり、物理の内容に集中できる。 現状、教科書一冊を通して有効数字に費やしている時間を合計してみれば、驚くべき値になるに違いない。

極論かもしれないが、有効数字は、割り切れないときに利用という程度でよいように思われる。

現行の指導要領において、有効数字をはじめに学習するようにしたのは、実験を重視してのことであろうが、教育的には 大きな過ち である。以前は巻末に掲載されていた。 「物理基礎」は文科系の生徒も学ぶ。いきなり有効数字に出会わせるのは物理嫌いへと追いやるようなものである。 実験の重視は大切だが、「物理で扱うのはすべて測定値」という主張は、教育的配慮を欠いた一種の原理主義ではないだろうか。

有効数字を教えるのは、時間が経って物理に慣れ、実験に入る段階からにしたい。 有効数字は誤差を含んだ実験データを扱うためのものである。 計算の規則は、意味のある値に達するための一つの方法であって、絶対的なものではない。 計算手順により、結果の末尾の数字が1~2変わることはしばしばであり、桁数が変わることさえある。

あえて巻末で扱っている教科書もある。それで検定に通るのだから、他社も見習ってほしい。

ただ、現在の教科書では例題などで有効数字の話を避けて通れない。 なるべく簡素に済ませたい。 まさに「2桁なら、2桁で」が活躍するのかもしれない。

・・・・・ 物理の面白さを伝えたいのではありませんか ? ・・・・・

⊿U=Q+W なのか 、Q=⊿U+W なのか

熱を含めたエネルギー保存を表す 熱力学 第1法則 は、 内部エネルギー変化 ⊿U、熱量 Q、仕事 W という3つの量の関係であり、いずれも符号を含むので、苦手とする生徒が多い。

とくに、気体の仕事 W が 正なのか、負なのか迷いやすい。これは2つの表記があることによる。 ⊿U=Q+W と Q=⊿U+W で、前者では圧縮の場合が正、後者は膨張の場合が正になっている。

殆どの教科書は ⊿U= … としている(1社だけが Q=…)。 ところが、Q=… で習う生徒がかなりいる。半数に近いという印象を持っている。昔の教科書は Q=… が多かった。したがって、お歳を召した先生は Q=… で教え、その引継ぎが続いているようである。 問題集や模試の解説でも Q=… をよく見かける。 教える側は一通りですむが、生徒は二つの表記に振り回されることになる。

Q と W は同格の量であり、エネルギー U は格上の量である。具体的には、Q と W は気体へのエネルギーの流出入を表し、状態変化の過程に依るが、 U は気体の状態で決まる量(状態量)である。 初めの状態と後の状態を決めれば、⊿U は変化の過程に依らない。 そこで、正統性は ⊿U=… にある と思われる。同格の Q と W は 気体へのエネルギーの流入を正として統一されている。

流出入は 熱量と仕事に限られる という主張が第1法則に込められている点も見逃せない。

知人の話によれば、大学の教科書は調べた限りで ⊿U=… とのことであった。物理学辞典(培風館)もそうなっている。

筆者が属する予備校でも Q=… で扱っていたのを、教科書の変化に従って1990年頃に ⊿U=… に切り替えた。 と言っても、テキスト上のことであり、実際の教え方は各人の自由に任された。その結果、Q=… を続けた講師が多い。

「内容が分かっていれば、式表現などどうでもよい。与えられた状況に応じて立式すればすむ」という意見もあったが、分かった者の驕りであろう。教育ではいろいろな場面で出会う主張である。

筆者は ⊿U=… に切り替えたが、授業ではしばらく ぎこちなさが伴った。 法則の内容が分かっていても、やり慣れない方法はしっくりしない。いわんや生徒に於いてをやである。

入試問題では、気体が吸収した熱量 Q が問われることが多い。しかも、気体が膨張して仕事をしているケースの方が 圧縮されているケースより多い。

これらは 熱機関の熱効率を扱う出題がなされることによる。 したがって、Q=… の方が対処しやすい。それが長年に渡って使われ続けている最大の要因であろう。

さらには、「自分がマスターした方法で教えたい」という欲を押さえるのは容易ではないためであろう。

⊿U=Q+W が浸透するにはまだまだ長い時間が必要かもしれない。 まずは、すべての教科書が ⊿U=… で統一されることを望みたい。そして、Q=… の先生方に ご一考をお願いしたい。

思い出してみると、運動方程式でも F=ma から長い時をかけて ma=F に移り変わってきた。全員が一致した表式にするメリットは大きい。

「動摩擦力の仕事」派? それとも、「摩擦熱」派?

粗い斜面を滑る物体について、エネルギーの関係を扱うとき、動摩擦力の仕事Wを調べ、「非保存力の仕事W=力学的エネルギーの変化」あるいは「仕事=運動エネルギーの変化」という定理を適用する人(仕事派)と、摩擦熱を考えてエネルギー保存則を適用する人(摩擦熱派)とに分かれる。摩擦熱は、(動摩擦力の大きさ) × (滑った距離) として求める。

仕事派からは、|W| だけ力学的エネルギーが減少するが、すべてが熱に変わるわけではないという批判がなされる。筆者は摩擦熱派であり、滑る際に音なども発生するが、大半が熱なので、実質的に「摩擦熱」と呼んでいると生徒に断ればよいと考えている。最初だけ、定理に従って書き下し、|W| だけ、つまり、(動摩擦力)×(距離)だけ何かに変わることを確認すればよい。負の W より、正の摩擦熱が扱いやすい。

W を用いると、定理に機械的に当てはめていく作業になってしまう。 一方、エネルギー保存則なら、状況に応じた解釈で式設定ができる。

たとえば、ばねにつながれた物体が斜面上を初速0で滑り降りるケースなら、 (位置エネルギーの減少分)=(運動エネルギー)+(弾性エネルギーの増加分)+(摩擦熱) となる。

縮んでいたばねによって押し上げられるのなら、 (弾性エネルギーの減少分)=(運動エネルギー)+(位置エネルギーの増加分)+(摩擦熱)

左辺が失われた分で、右辺が現れた分という観点 である。

初速があれば、(運動エネルギーの増加分)とすればよく、臨機応変である。 解釈としての筋が通っていればよいので、負になる項があっても構わない。

エネルギー保存則の立場でも、二通りある。 エネルギーの全量を集めて一定とおくのが原則だが、上のように増減に着目することもできる。 前者は確実で丁寧だが、解釈というストーリーが現れないのが不満である。つまり、分かった気がしない。 後者の場合、融通無碍とも言える解釈には公式がないので、生徒には扱いにくいかもしれない。 ただ、その経験が力学以外の他分野でエネルギー保存を考える(移り変わりを考える)際に役立つ。 もちろん、前者の方が扱いやすいケースもあり、使い分けができることが望ましい。

「単振動のエネルギー保存則」に対する疑念 に答えて

物体に働く合力 F が、座標 x を用いて F=-Kx(K:正の定数)と表せるときには、物体の運動は単振動になり、振動中心は x=0 である。 このとき、物体の質量を m、速さを v として、次の関係式が成立する。

mv2/2 + Kx2/2 = 一定 ・・・(※)

単振動のエネルギー保存則と呼び、Kx2 /2 は単振動の位置エネルギーとか合力の位置エネルギーと呼ぶことが多い。 あえて「単振動の」と修飾語を入れるのは、動摩擦力や浮力などが働く場合にも単振動が起こることがあり、普通の意味での力学的エネルギー保存則ではないことを踏まえての名称である。

合力だけに注目していて、個々の力は問わないという観点でもある。もちろん、合力を調べる段階では個々の力を考えている。

物理教育学会の学会誌「物理教育」の最新号を見ていたら、式(※)をエネルギー保存則と呼ぶことには「違和感がある」という論文が掲載されていた(第67巻・第3号・p165)。

運動方程式の両辺に 速度v を掛けて時間積分することによって得られるので、数学的に成立することは認めるものの、とくに動摩擦を伴う場合、「保存している物理量が不明」であり、「高校で教える力学的エネルギーの範疇を逸脱している」ので、(※)の使用そのものをやめたいという意見である。

代わりに、単振動のもとになる等速円運動に戻っての解法が提案されている。 ただ、論文の著者も(※)を用いた方が計算が速いことは認めている。

筆者は次のように考える。 合力 F = -Kx は保存力である。それは弾性力との類推から明らかである。 そして、合力の位置エネルギーは弾性エネルギーの類推から Kx2/2 になる。 合力の仕事を F-x グラフの面積を調べて導出してもよい。 したがって、単振動のエネルギー保存則が成り立つ。

位置エネルギーを考えているので、力学的エネルギー保存則と言ってよいとさえ思う。

単振動の位置エネルギーは単独でも有用である。 つり合い位置で静止している物体に外力を加えて静かに移動させ、放して単振動させる設定は多い。 そのとき、移動の際の仕事がよく問われる。 浮力で浮いている物体を少し沈める(浮かす)のに必要な仕事もその例だが、単振動の位置エネルギーの観点なら、増加分を調べればすむ(つり合い位置が基準なので、単振動の位置エネルギーそのものに等しい)。 もし、用いず、個々の力に対する仕事を調べるとなると、かなり悩ましい問題となってしまう。

生徒からも動摩擦力が働く状況での単振動に対して、エネルギー保存則が用いられるのか、質問されることがある。Q&Aの『名問の森』のコーナーで、ベルトコンベヤー上でのばね振り子という具体例とともに取り上げているので、ご覧いただきたい。

(2019年9月24日:記)

万有引力 と クーロン力、そして 類推(アナロジーAnalogy)

万有引力では、一様な球体の場合、全質量が中心に集まっているものとして扱えばよいことはよく知られている。積分を用いて示すことができるが、ここでは少し変わった方法で考えてみよう。

万有引力の法則 G M m / r2 と クーロンの法則 k Q q / r2 は同じ形 をしている。力の大きさが距離の2乗に反比例し、質量の積と電気量の積が対応している。それは位置エネルギーにも反映されていて、-GMm / r と -kQq / r である(無限遠を基準)。後者は +Q の点電荷から r 離れた位置に置かれた-qの場合を想定し、(-q)×(点電荷Qがつくる電位)= -q × kQ / r として求めている。もちろん、力の段階から積分して求めてもよい。引力であればよいので、-Q と+qでもよい。類推(アナロジー)を用いれば、一方の位置エネルギーから他方を推し量ることができる。

さらには、質点と点電荷を離れ、一般に 質量分布と電荷分布が同じなら、同じ力を及ぼすといえる。正確には、「同じ」ではなく、「相似」とすべきかもしれないが。

さて、点電荷に関するクーロンの法則を一般の場合に拡張した ガウスの法則 がある。そして、球面上に一様に分布した電荷 Q の場合、外部の電場は球の中心に置いた点電荷 Q がつくる電場と同じであることが示されている。一方、球内の電場は0である(エッセンス(下)p36)。

すると、類推により、球面状に一様に分布した質量の場合も中心点に質量を集めたのと同じといえる。球全体の場合には、薄い球殻に分けて考えれば、すべての質量が中心に集まったのと同じである。これで冒頭の課題は解決する。さらには、完全に一様な球である必要はなく、球殻ごとに一様であればよい。つまり、球対称であればよい(密度が半径だけの関数であればよい)ことになる。 地球のように、核・マントル・地殻と分かれていてもよい。

万有引力 と クーロン力、そして 類推 (続き)

地球を貫くトンネルを掘って、内部で物体に単振動をさせるのは古典的な問題である( 例えば、名問の森(上)p127)。この場合、物体の位置より内側の質量による引力だけを考えればよい、つまり、外側の分厚い球殻からの引力を0としてよいのは、ガウスの法則に戻って「球面上に一様に分布した電荷の場合、球面の内部の電場は0」ということに対応していよう。 分厚い球殻を薄い球殻の集合に分けて考えればよい。

ガウスの法則を用いると、平面上に一様に分布した電荷がつくる電場や、直線上の一様電荷がつくる電場も導ける。そして、平面は板に拡張でき、直線は円筒を経て棒に拡張できる。 類推によれば、万有引力でも同様な質量分布の場合の引力が扱えるはずである。

さらには、電気の場合には「導体内の電場は0」という性質がある。導体表面の電荷分布と同じ質量分布を用意すれば、内部の空洞では引力がないことになるはずである。ある形状の空洞内を無重力にしたければ、同形の導体を用意して、帯電させて電荷分布を調べればよいことになる。内部全体を導体にするのが分かりやすいが、空洞があってもよい。用意すべき導体は相似形であれば、小さなものでよさそうである。

想像するのは楽しいが、板や棒を含めていずれも見かけたことがないのは、主に天体が対象となる万有引力では、現実性がないためであろうか。

以上は、筆者が寡聞にして知らないだけで、書籍にはすでに記されているかもしれない。ホームページの気楽さで、調べる労を省いて勝手なことを書いてみた。電気の知見が力学に役立つ点が面白いと思ったものである。

多重極板での 電荷の配置

帯電した同形の極板を何枚も平行に置く。極板間の電場は一様とする。各極板の両面に生じる電荷(0も含める)を決めるには、ガウスの法則 を用いればよい。極板(導体)内の電場が0になるように決める。入試問題でも時に出題されている。 問題はその決め方である。

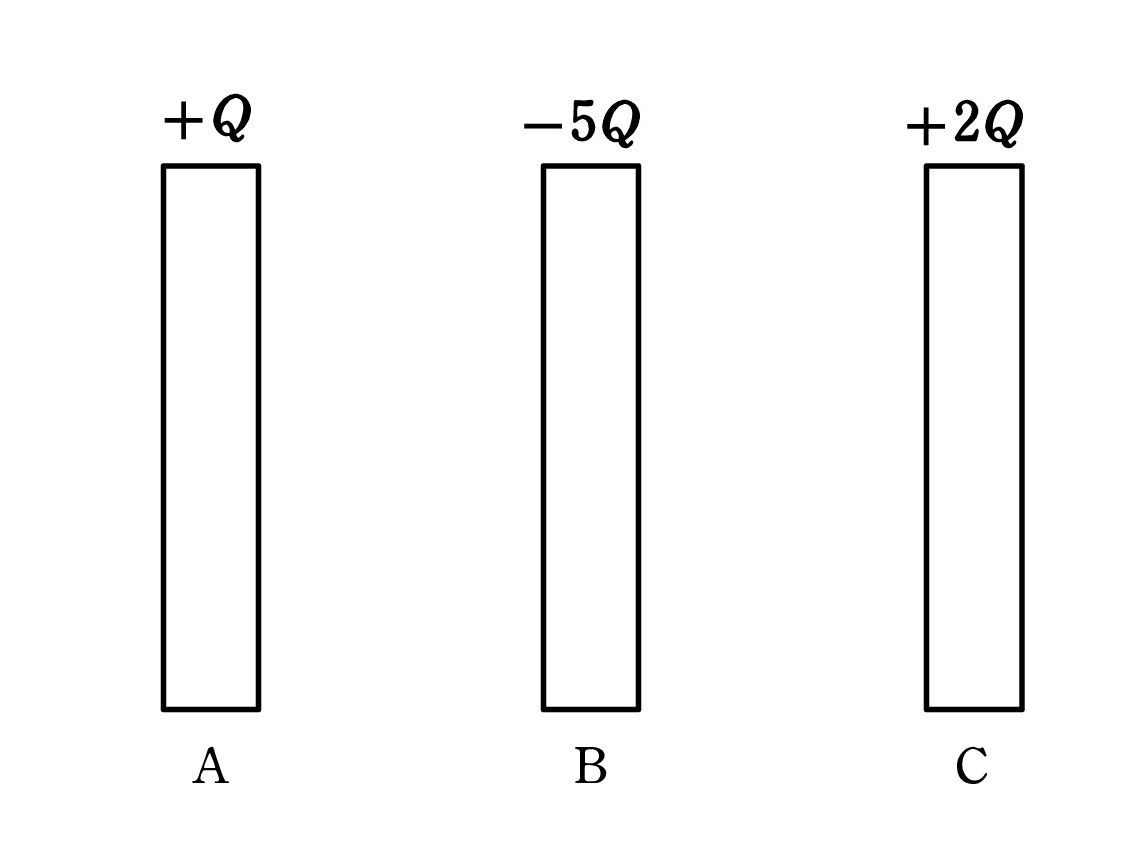

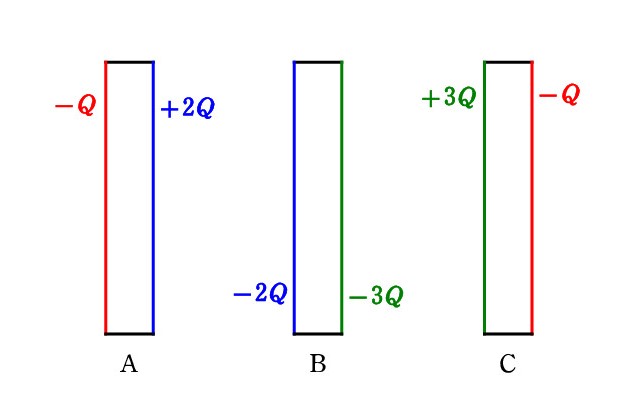

帯電した同形の極板を何枚も平行に置く。極板間の電場は一様とする。各極板の両面に生じる電荷(0も含める)を決めるには、ガウスの法則 を用いればよい。極板(導体)内の電場が0になるように決める。入試問題でも時に出題されている。 問題はその決め方である。いま、3枚の極板 A、B、C が並べられ、左の A から順に +Q 、-5Q 、 +2Q に帯電している。 電荷はどのように配置されるだろうか?

ふつうは、各極板の両面の電荷を未知数にするので、全部で6個ある。 まず、各極板ごとの電荷保存で、3つの式が立てられる。 次に、極板内の電場が0になることを利用する。 つまり、一つの平面上の電荷が左右につくる電場をガウスの法則に従って決め、6つの電場を重ね合わせ、極板内の合成電場を0とおく。 極板が3枚あるので、これで式が3つ加わり、連立方程式が閉じる。

実際の入試問題ではこの手順で誘導され、確かに解けるのだが、実はもっと手早く解く方法がある!

まず、全電気量を調べる。+Q +(-5Q)+ 2Q = -2Q これを2で割った -Q が両端(A の左面と C の右面)の電荷である。 A のトータルが +Q だから、A の右面は +2Q と決まる。 すると、B の左面は -2Q で、トータルが -5Q だから、右面は -3Q である。 同様に、C の左面は +3Q 、右面は -Q と芋づる式に決まっていく。 当然ながら、C の右面は初めに分かった値である。

まず、全電気量を調べる。+Q +(-5Q)+ 2Q = -2Q これを2で割った -Q が両端(A の左面と C の右面)の電荷である。 A のトータルが +Q だから、A の右面は +2Q と決まる。 すると、B の左面は -2Q で、トータルが -5Q だから、右面は -3Q である。 同様に、C の左面は +3Q 、右面は -Q と芋づる式に決まっていく。 当然ながら、C の右面は初めに分かった値である。以上では、向かい合う面は+-等量の電荷を蓄えている、つまり、コンデンサーをなしているはずという認識に基づいている。 なお、極板の厚みや相互の間隔はバラバラで構わない。 どんなに極板を薄くしても、電荷は両面に発生する。

練習用に、 4枚の極板 A、B、C、D の電気量 が、 -3Q、+3Q、+4Q、-2Q の場合にはどうなるか 試していただきたい。暗算でできる程度の計算で済む( 答えは末尾)。

大切なのは、なぜこのようなことですむかの理由付けである。ガウスの法則の応用だが、しばらく考えていただきたいので、説明は後日ということにしたい。

全電気量が0のケースだけが、両端に電荷が現れることがなく、コンデンサーの寄せ集めとして扱えることに注意していただきたい。2枚の極板からなるコンデンサーに金属板を挿入する問題は頻出で、金属板が中性なら問題はない。もしも、帯電した金属板を挿入するのであれば、両端の電荷をなくすために、回路をアースしなければならない。

実際、アースのない状況で出題され、予備校間で解答が食い違ったことがある。

( A : +Q、-4Q B: +4Q、-Q C:+Q、+3Q D:-3Q、+Q )

<追記> このコラムを読んだ同僚から今年(2019年)の慶應大・理工の問題2を見てほしいとの連絡があった。コンデンサーの極板間に +Q に帯電した金属板を挿入するのだが、アースがない。 出題者は極板の両端に生じる電荷(それぞれに +Q / 2 )を見落としていると思われる。 最初の設問(ア)から答えが分かれる。 正しく考えれば Q / 2C だが、見落とせば Q / C になる。 生徒は気づく由もないので実害はなかったであろうが、それにしても・・・

(2019年8月13日:記)

<追記> 「説明は後日」としたまま日が経ったが、今回加筆した『Q&A名問の森』の2枚極板の場合がヒントになろう。シンプルな場合が分かれば、それを一般の場合に拡張するのはそれほど難しくない。

なお、上の図は新たに加えたもので、青と緑がそれぞれにコンデンサーをなしている。

(2020年2月20日:記)

<追記> 多重極板の解法の根拠を、『Q&A名問の森』で電磁気の Dialogue (対話)に示した。 Q2 と Q11 が要点である。

なお、すぐ上の<追記>にある「2枚極板の場合」とは、 Q1 のこと。

(2021年8月5日:記)

誤解の多い出題 (1) 楕円軌道

入試に限らず、模試や問題集などで 時々見られる誤解やミスについて、何回かに渡って取り上げてみたい。

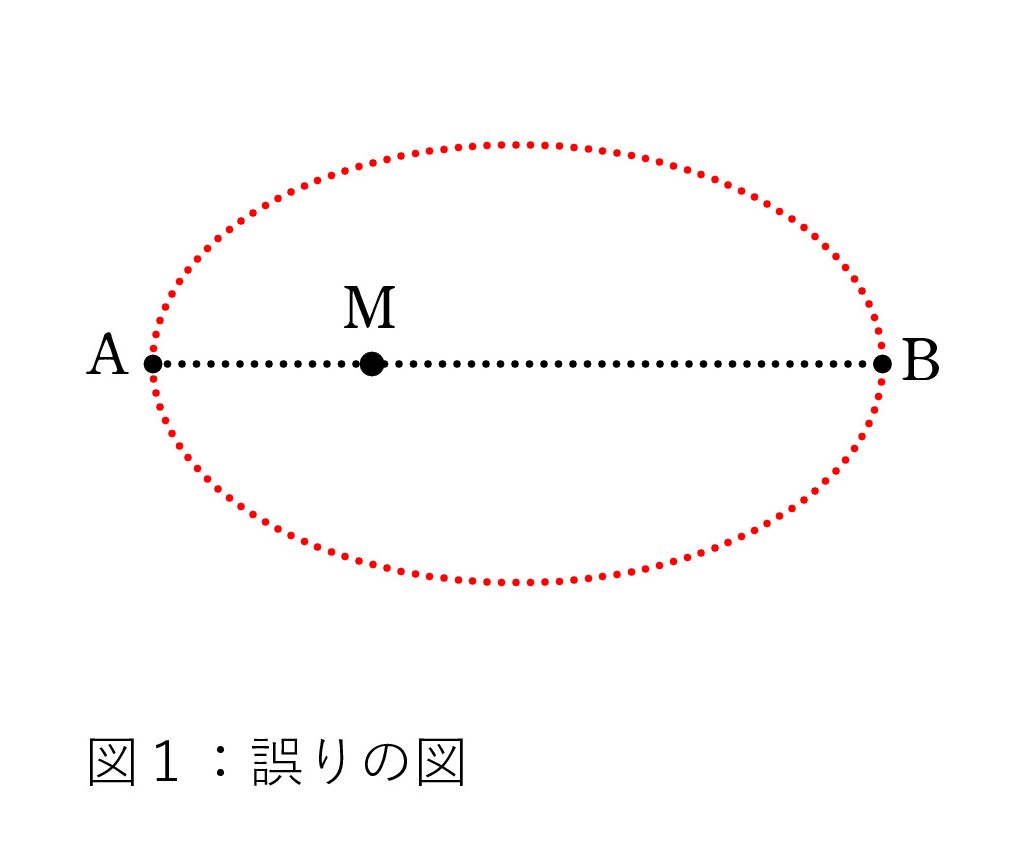

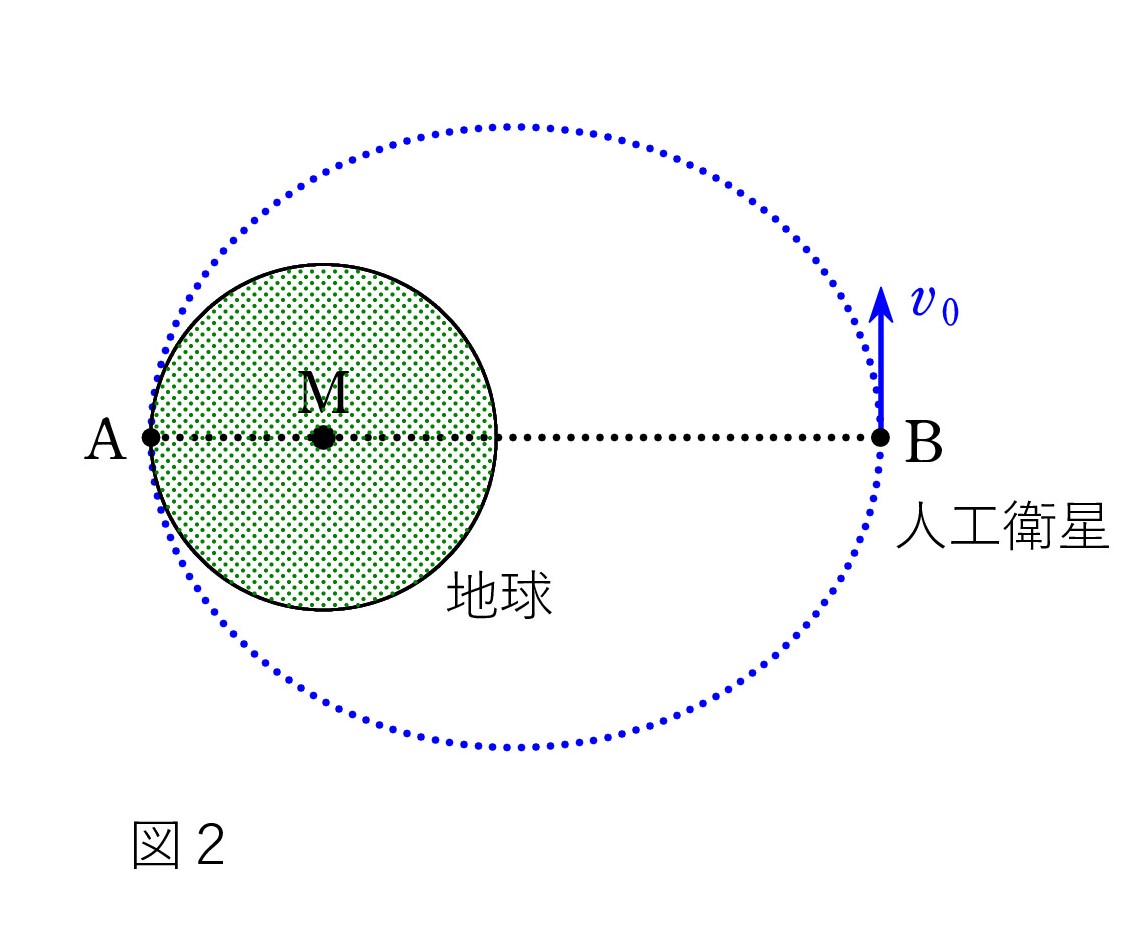

まず、万有引力による楕円軌道の問題で、図1のような図に出会うことがある。 ABは楕円の長軸で、M は中心天体を表す。

一見、問題なさそうだが、お気付きだろうか? 楕円の形状は正しいとする。

M の位置がおかしい。 A点は軌道上で最も M に近い点であるべきなのに そうなっていない! M は楕円の焦点にあるので、焦点位置がおかしいと言ってもよい。

問題内容とは関係しないため、見過ごされているようである(例えば、センター試験1992年)。

図2は 軌道と焦点 M の正しい例である。 図1のような扁平な楕円であれば、焦点は 図2の M よりさらに左に寄ることになる。

図2は 軌道と焦点 M の正しい例である。 図1のような扁平な楕円であれば、焦点は 図2の M よりさらに左に寄ることになる。地球と人工衛星の場合、点Bで衛星に図の向きに初速 v0 を与えるとき、地球に衝突しないための最小スピードは、近地点Aが地球の裏側の地表になることである。 これも近地点が 最も近いことを踏まえての判断である。

v0 が小さく、地球に衝突する軌道も、当然のことながら、楕円を描く。地球の中心が焦点になる楕円である。

点Bが 地表に近い場合には、 水平投射になり、放物線に漸近するはず である。 楕円と放物線は数式表現がまるで異なるが、近しい関係にあると実感できる(※)。

なお、A点の名称は、M が太陽なら近日点、地球なら近地点であり、中心天体を表す文字が間に入る。 また、近日点の読み方は キンジツテン であり、ニチ ではない。

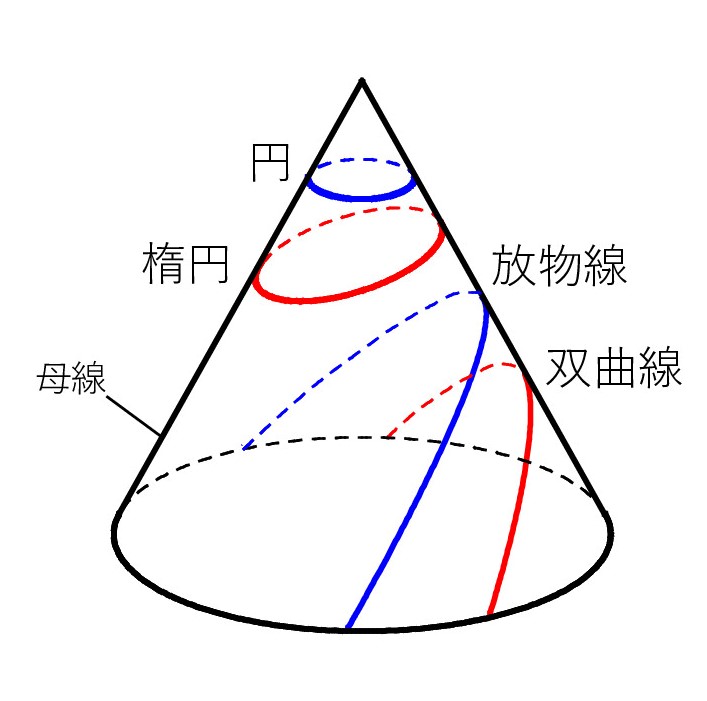

※ 円・楕円・放物線・双曲線はまとめて円錐曲線(conic curve)と呼ばれている。 cone: 円錐

※ 円・楕円・放物線・双曲線はまとめて円錐曲線(conic curve)と呼ばれている。 cone: 円錐円錐を平面でカットしたときの切り口 という共通性があり、底面に平行に切れば円、そうでなければ楕円。 カット面が円錐の母線に平行なら 放物線になり、カット面の傾きが大きい場合は 双曲線になる。

楕円と双曲線の境目をなすのが 放物線 と位置づけできる。 3者は対等ではなく、1本の放物線に対して、無数の楕円と双曲線が存在する。

図2で初速 v0 を増していくと、楕円軌道は大きくなる。 遠地点B点は、円軌道を経て近地点に変わり、やがて楕円から放物線になる。それがB点での脱出速度の状況である。 さらに v0 を増せば、双曲線を描くようになる。

力学的エネルギー E では、E<0 が楕円、 E=0 が放物線、 E >0 が双曲線であり、やはり、放物線が境目をなしている。

この Eと軌道との対応は、初速度 v0 の向きによらず成り立つ。 したがって、脱出速度も v0 の向きによらない。 (万有引力の位置エネルギーは無限遠を基準)

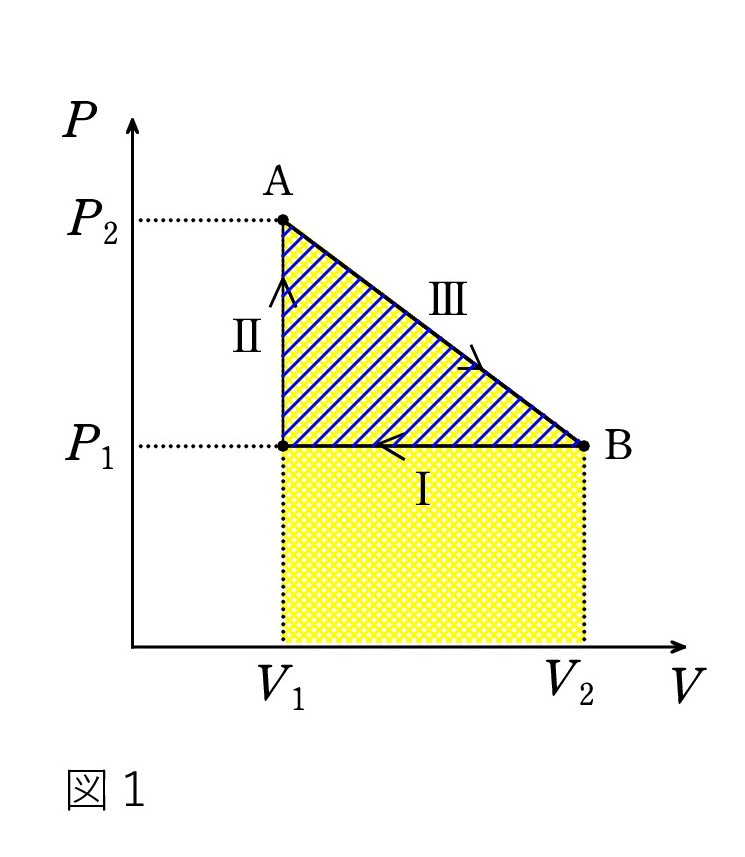

誤解の多い出題 (2) PVグラフ と 熱効率

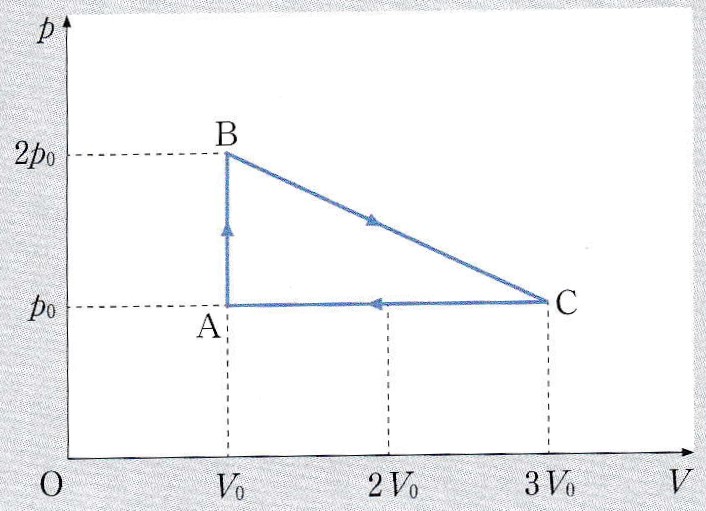

気体のPVグラフ(圧力-体積グラフ)で、図のような1サイクルについて熱効率 e を問うのは、一つの典型問題であり、次のように求めていく。

気体のPVグラフ(圧力-体積グラフ)で、図のような1サイクルについて熱効率 e を問うのは、一つの典型問題であり、次のように求めていく。まず、1サイクルで気体がした仕事 W は斜線を付けた三角形の面積に等しい。 次に、熱の吸収過程を調べる。過程Ⅰは定圧で温度が下がっているので熱を放出。 Ⅱは定積で温度が上がっているので熱を吸収していて、熱量は Q2 = nCV ⊿T である。

Ⅲでの吸収熱量 Q3 は第1法則で求める。すなわち、気体がした仕事 W3 を台形(黄色)の面積で求め、 内部エネルギー変化 ⊿U3 を調べて、⊿U3 = Q3 + ( -W3 )とすればよい。

こうして、 e = W / (Q2 + Q3)

しかしながら、実は、過程Ⅲでは熱の吸収が続くとは限らない。途中で放出に切り換わることがあり、出題に当たっては その確認が必要である。

Q3 は吸収(+)と放出(-)を込みにした量であって、Q3 >0であっても、切り換わりがなかったとは言えない。 入試でも失敗例がある。

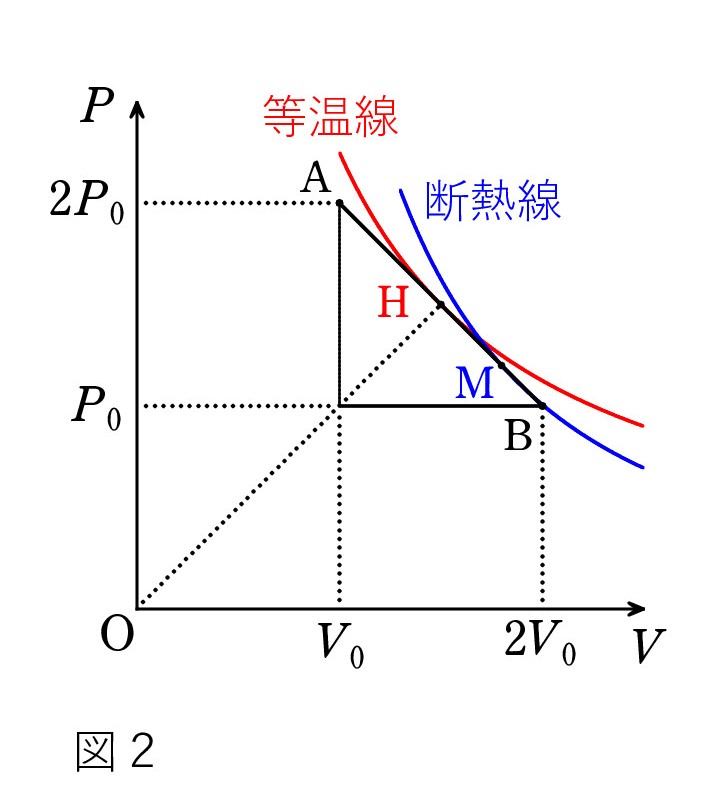

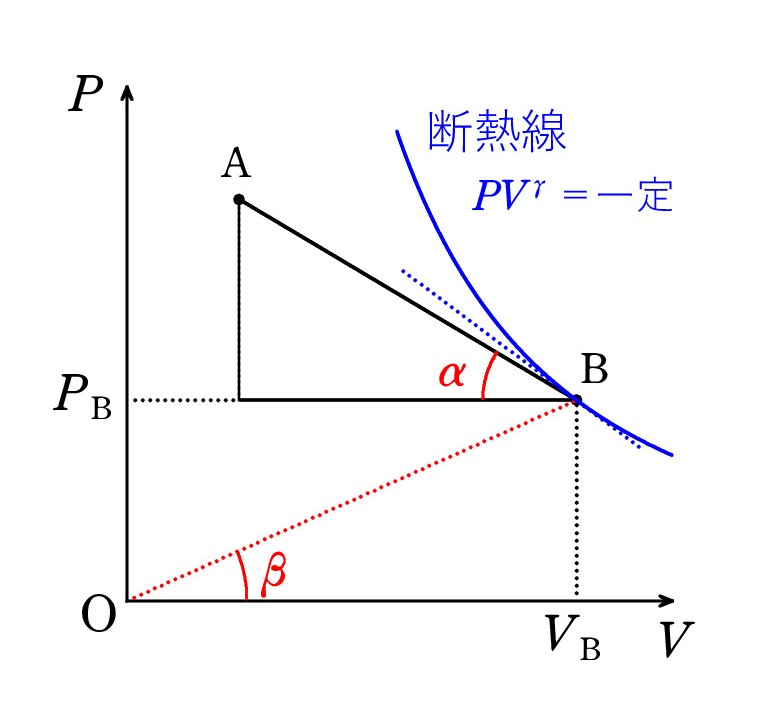

切り換わる例としては 図2が挙げられる(「名問の森」(上)問題 52 )。 切り換わりは温度が最大になったとき、つまり、PVグラフで等温線(PV=一定 )と接するHで起こる と思われがちだが、正しくない。

切り換わる例としては 図2が挙げられる(「名問の森」(上)問題 52 )。 切り換わりは温度が最大になったとき、つまり、PVグラフで等温線(PV=一定 )と接するHで起こる と思われがちだが、正しくない。確かに、状態AからBに向かって気体は常に仕事をしており、温度が上がれば内部エネルギーが増え、熱を吸収していくことは間違いない。 ただ、温度が下がっても仕事の効果が優る間は 熱の吸収が続くのである。 H のすぐ後が分かりやすい。温度の下がりは殆どないのに、仕事は しっかりと しなければならない。

切り換わり点 M を調べるには、AB間での任意の状態を X として、AX間での吸収熱量 QX を Q3 と同様の方法で計算し、X の体積 V の関数として表す。 QX が最大となる状態が M である。 吸収が続く限り、QX は単調増加であり、減少するのは放出が始まったからである。

最大値 QM では dQX / dV=0 であり、M の近傍は熱の出入りが殆どない。 つまり、M は断熱線(PVγ=一定)に接するところと考えられる。 断熱線は等温線より傾きが大きいので、M は H より右下になる。

そして、e = W / (Q2 + QM) が正しい熱効率である。

※【 Mを出現させないためには 】

点Bを通る断熱線 PVγ=PBVBγ の接線の傾き(絶対値)より 直線ABの傾きが小さければよい。

点Bを通る断熱線 PVγ=PBVBγ の接線の傾き(絶対値)より 直線ABの傾きが小さければよい。まず、 P=PBVBγ・V-γ より

dP/dV = -γPBVBγ・V-γ-1

V=VB では dP/dV = -γPB /VB

したがって、求める条件は |ABの傾き|≦ γPB /VB

図の角 α、β を用いると tan α ≦ γ tan β

ふつうは 単原子気体なので、 γ = CP/CV = (5R/2) / (3R/2) =5/3

図2は、 tan α = 1、 γ tan β = 5/3×1/2=5/6 で 条件を満たしていない。

1サイクルの三角形を少し平行移動すればよくなる。 たとえば、右上へ、点Bの位置を(3V0、2P0)に。 その半分の移動でもよい。

なお、A→B が右上がりのグラフは、温度上昇が続き、大丈夫である。

(2020年9月20日:記)

Add

<追記> 右図は筆者が関与している東京書籍の教科書の問題で、B→C 間での吸収熱量を尋ね、熱効率を求めさせている。 これに対して、ある高校から「B→C 間では吸熱から放熱に変わることを見落としている」とのクレームがあった。

<追記> 右図は筆者が関与している東京書籍の教科書の問題で、B→C 間での吸収熱量を尋ね、熱効率を求めさせている。 これに対して、ある高校から「B→C 間では吸熱から放熱に変わることを見落としている」とのクレームがあった。文面から、質問者は計算していないことが読み取れた。

もちろん、B→C 間では吸熱が続くことを確認して出題している( 条件 tan α ≦ γ tan β は、1/2 ≦ 5/3・1/3 と満たしている)。

質問者は おそらく放熱に変わる入試問題に出合って驚き、それが常に起こると信じてしまったものであろう。 言わば、「逆方向からの誤解」である。

筆者も初めて出会った時、α=45° であったので、45° は避けなければいけないと その後 長い間 誤解していた。

(2024年2月20日:記)

誤解の多い出題 (3) 電磁音叉 と 音叉、 そして 共鳴箱

弦の共振の問題設定で「電磁音叉」が用いられることがある。 その振動数は自由に変えられるとの誤解が多い。 何となく、言葉の響きから電磁石に流す交流の周波数を変えればよいように思われている。

ところが、本体はまさに「音叉」であり、その固有振動数は形状と材質で決まっている。音叉が減衰しないように電磁石を利用しているだけのことである。直流、それも電池による電磁石を 音叉の2つの枝の間に置き、枝の振動をスイッチとして断続的に電流を流し、枝が閉じたり開いたりするのを 磁力で継続させている。

模試の問題作成などいろいろな機会で、誤解が年齢を問わず、しかも全国に広まっていることを経験した。根が深いようである。

以下は、普通の音叉を 音源として用いる場合の話である。

音叉の2つの枝の振動は逆位相だから、両側に出る音波の変位も逆位相になる。しかし、疎密で言えば、同位相の音波を両側に送り出す。つまり、開いた時には枝の両側の空気を圧縮して密を送り出し、閉じたときには疎を送り出す。この点も間違えやすい。

普通のマイクや人の耳は 疎密を感知するので、同位相とみなすべきである。

ついでながら、音叉を共鳴箱に取り付けた場合の、箱の役割に触れておきたい。

音叉の振動を効率よく、音波に変換するのが共鳴箱の役目である。箱は閉管となって、基本振動数が音叉の振動数に一致するように作られている。 音叉を箱から外し、箱の口の前で鳴らせば、箱が共鳴する。

共鳴箱に取り付けられた音叉を ゴム製のハンマーでたたくと、箱によって 大きな音が出るが、音の継続時間は 箱がない場合より短くなる。 エネルギー保存から理解でき、記載している教科書もある。

音源としては 箱が主体になる。 2つの同じ「音叉+共鳴箱」の共鳴実験では、箱(閉管)の口を向かい合わせにすると 共鳴しやすい。

共鳴箱にはもう一つの大きな役割がある と思われる。 音叉の振動数は一定というのが常識であるが、2つの枝が開閉する基本振動が抜きん出て起こりやすいだけで、いろいろな固有振動が可能である。

音叉をハンマーでたたいた直後は 濁った音が出る。少し経つと、澄んだ、まさに音叉の音になる。 叩くという乱暴な動作によって、初めはいろいろな固有振動が混ざっていたのを、共鳴箱のお陰で基本振動に収斂していくためであろう。まさに共振の効果である。

誤解の多い出題

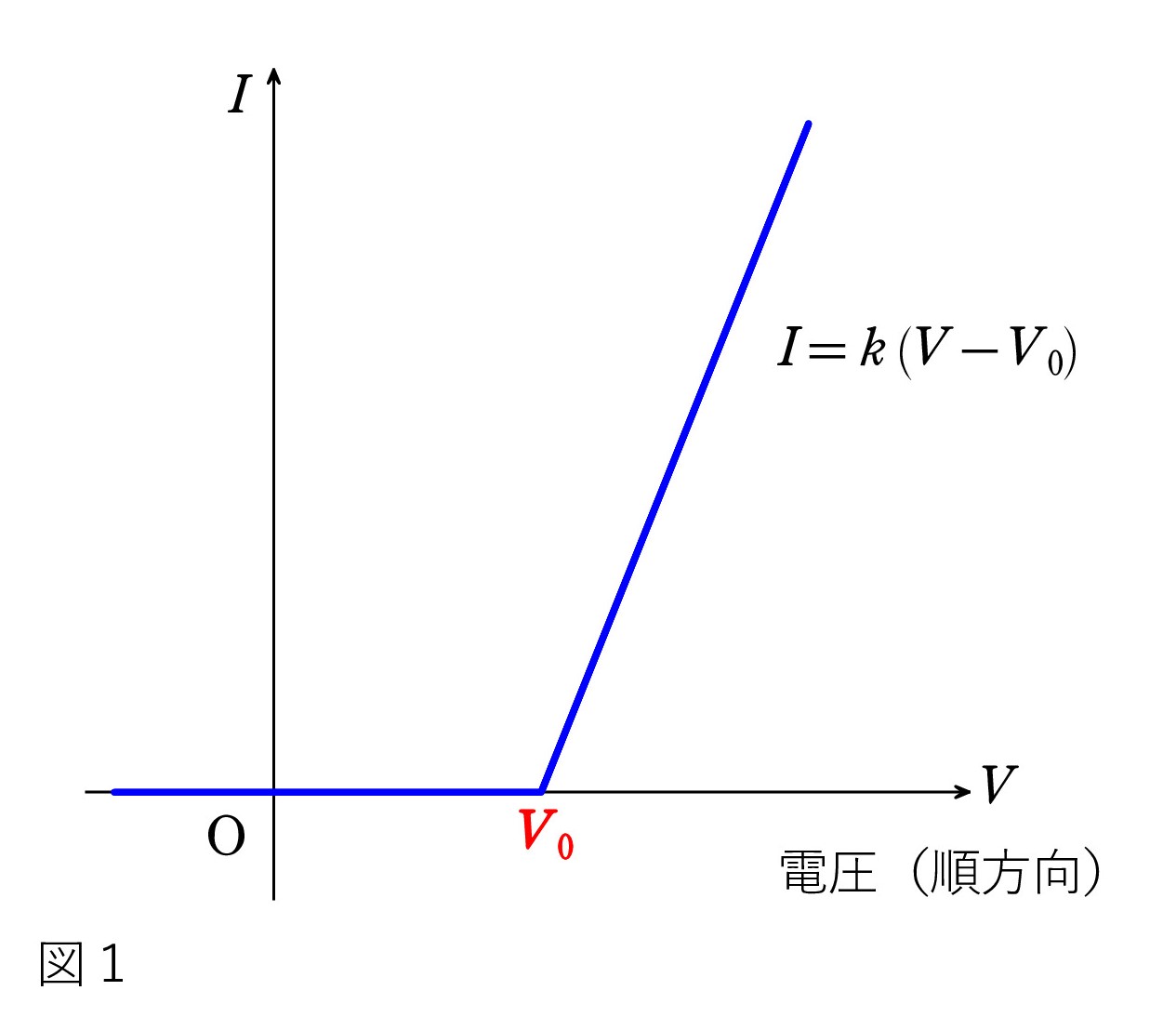

(4) 理想化されたダイオード特性 の 解釈

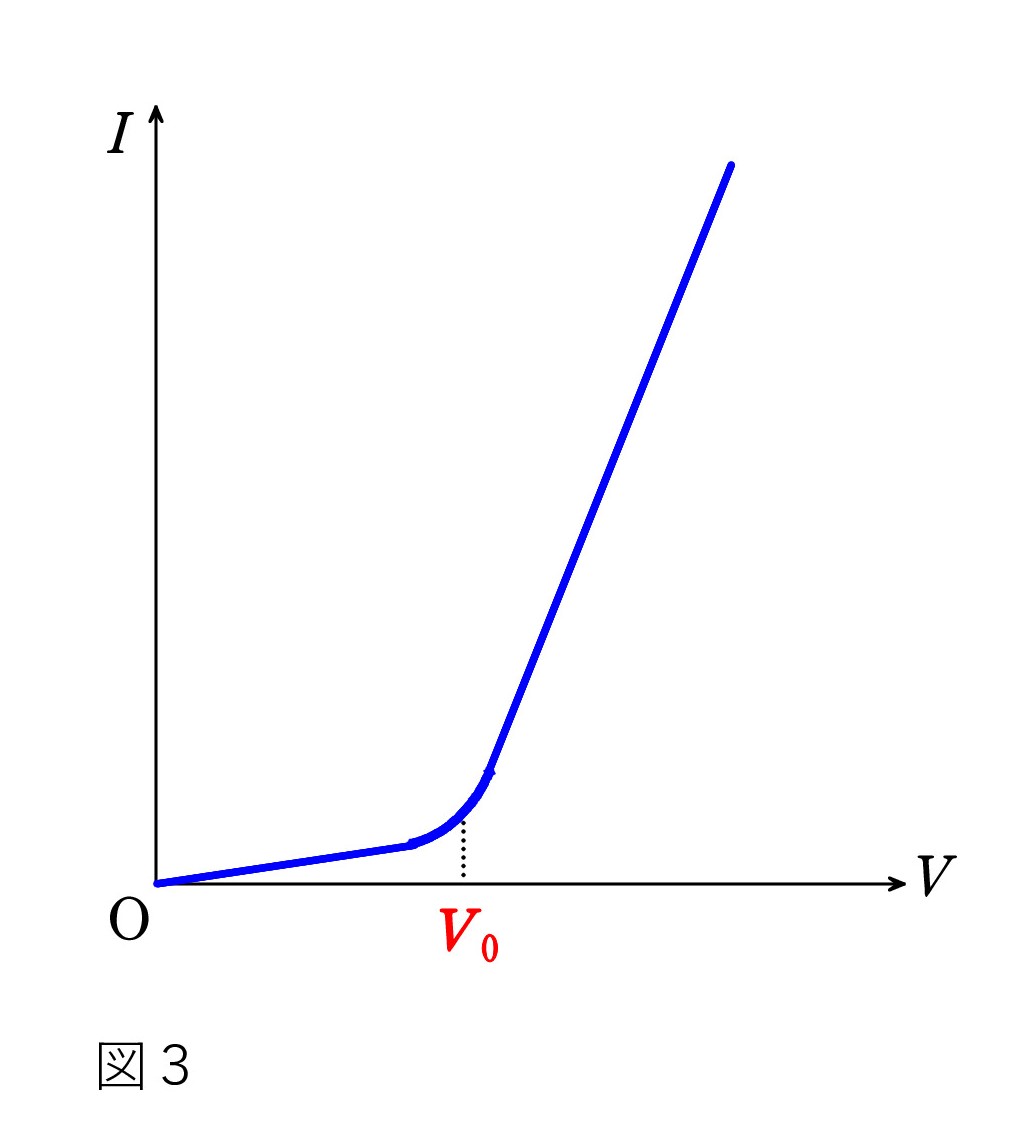

ダイオードや電球の抵抗値は一定ではなく、かける電圧 V によって変わるので、非線形抵抗(非直線抵抗)と呼ばれている。 電流 I - 電圧 V 特性は 曲線グラフで与えられる。

非線形抵抗にかかる電圧を V、流れる電流を I とおき、回路に応じたキルヒホッフの法則を立てると V と I について1次式となり、直線グラフとして描き入れ、特性曲線との交点を調べることで解が得られる。

ダイオードの場合、右のような理想化されたグラフで与えられることがある。 この場合は、直線を式にし、キルヒホッフの式と連立させて解くことができる。 交点を調べるよりも正確である。

ダイオードの場合、右のような理想化されたグラフで与えられることがある。 この場合は、直線を式にし、キルヒホッフの式と連立させて解くことができる。 交点を調べるよりも正確である。ただし、得られた解 V が V0 以上になることの確認が必要である。 V < V0 の場合は、電流が0となる。 このダイオードに電流を流そうと思えば、 V0 より大きな電圧をかけなければならない。

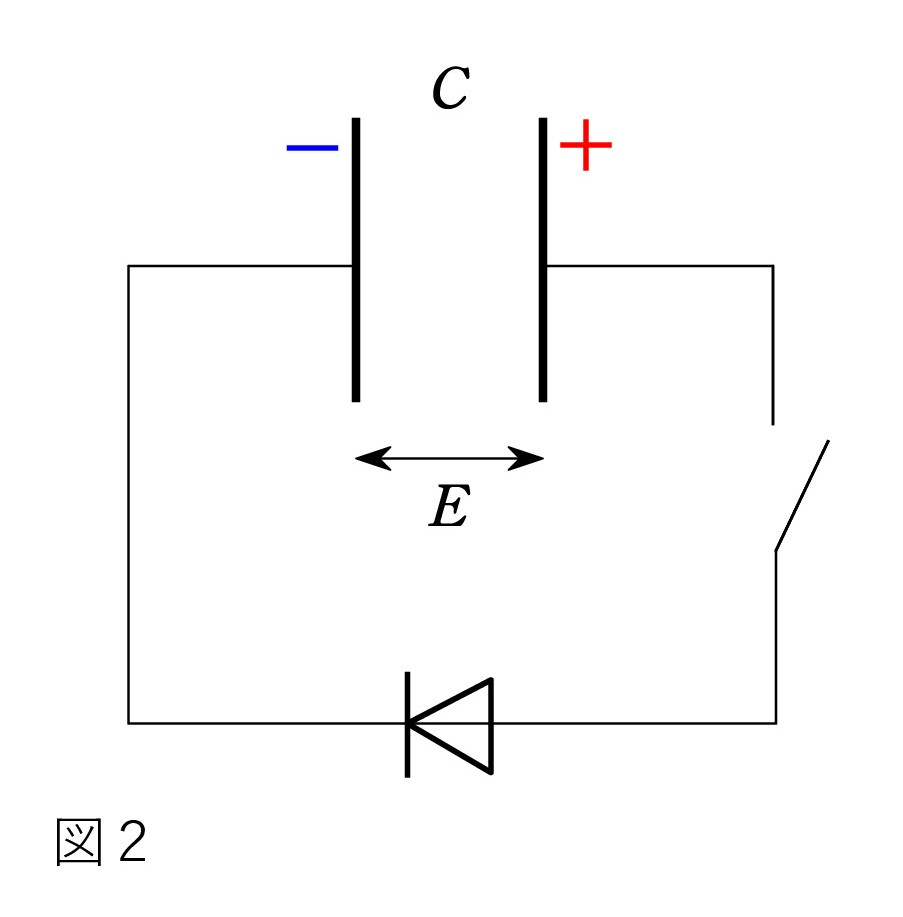

では、図2のように、電圧 E( > V0 )で充電された電気容量 C のコンデンサーにこのダイオードをつないで、スイッチを入れ放電させると、どうなるだろうか?

では、図2のように、電圧 E( > V0 )で充電された電気容量 C のコンデンサーにこのダイオードをつないで、スイッチを入れ放電させると、どうなるだろうか?V0 まで電圧が下がっていくことに異論はない。

問題はその後どうなるかである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

V0 は半導体のpn接合による閾値あるいは障壁との認識の下に、放電は V0 で終わると考えるのが「常識」になっていて、コンデンサーの最終の電気量 Q は

Q = C V0 となる・・・ 実際、筆者が参加していた模試でもそのような観点で問題が作成されたことがある(そのときはもっと複雑な回路を扱っていたが、ここでは本質が分かりやすいようにしている)。

( 閾値(しきいち or いきち)、 閾=敷居 )

しかし、ダイオードも「一つの抵抗体」であるという観点からは、徐々に放電が続く可能性が否定しきれない。「電流0」と「電荷が移動しない」こととは同じとは言えない。電荷がゆっくりと移動すれば、電流0と矛盾しないのである。

そう考えた筆者は「 V0 になると電荷の移動はなくなるものとする」という断り書きを入れることを提案した。ところが、作成メンバーの大多数は、断り書きは不要との見解であった。

教科書や参考書では解決できなかったので、インターネットで調べてみると、現実のダイオードでは、図3のようになっていることが分かった。 V0 までは電流が微弱で、 V0 から急増するということである。 図1の理想化の意味がやっとつかめた。「微弱な電流」を0としたに過ぎない。

教科書や参考書では解決できなかったので、インターネットで調べてみると、現実のダイオードでは、図3のようになっていることが分かった。 V0 までは電流が微弱で、 V0 から急増するということである。 図1の理想化の意味がやっとつかめた。「微弱な電流」を0としたに過ぎない。図3であれば、コンデンサーは完全に放電し、最終電圧が0になるのは当然である。

昔 出会った問題で、 V0 が最終値となっていた記憶がある。その時は受け入れてしまった。初め、かすかな疑問を抱いても、答えが合えば、以後は確信に変わる。今回も、作題側ではなく 解答者側であったら、あまり気に留めなかったかもしれない。

そのような問題が流布した結果、 ダイオードが V0 を維持できるという「常識」が形成されてしまったのではないだろうか。

問題集による誤解のバトンリレーが 世代を越えて続いてきたようである。

疑義のある出題・・・保存則と時間

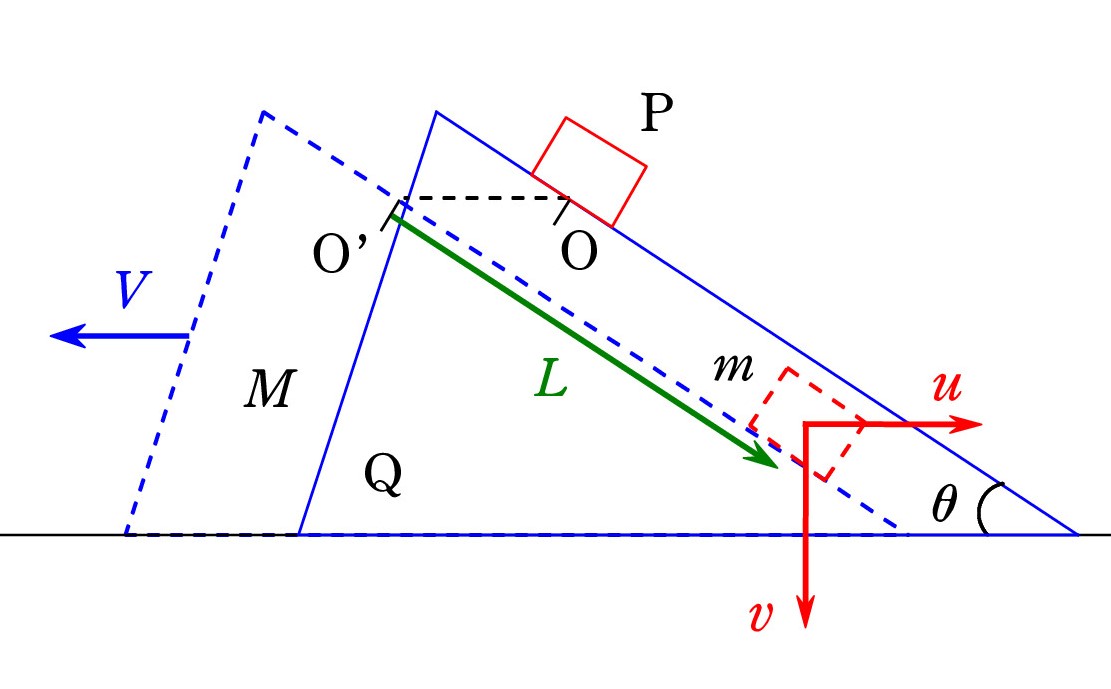

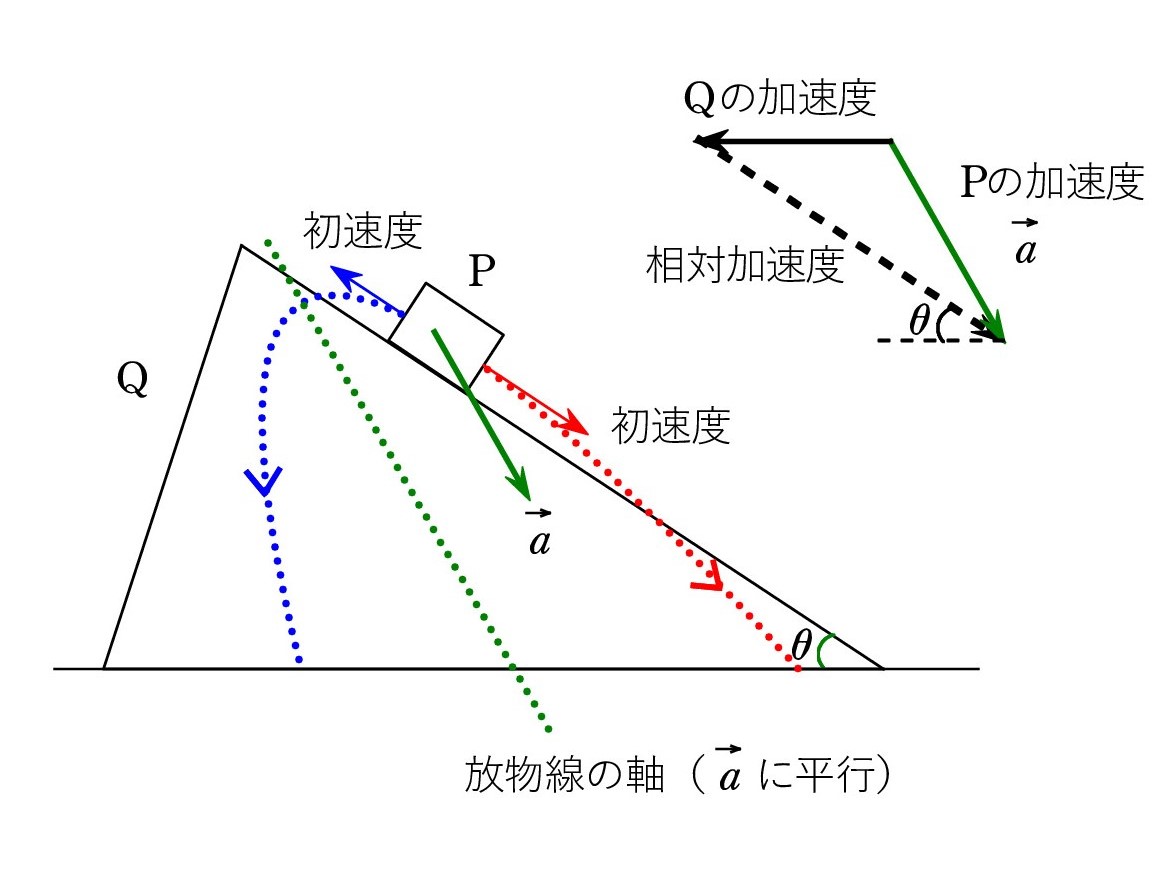

水平面上に置かれた三角柱 Q の上を、小物体 P が滑り降りる。初め両者は静止していて摩擦はどこにもない。 P が Q に対して距離 L だけ滑ったときの、P の速度の水平成分と鉛直成分の大きさを u 、v とし、Q の速さを V とする。 P と Q の質量は m と Mで 、Q の斜面の角度は θ である。

水平面上に置かれた三角柱 Q の上を、小物体 P が滑り降りる。初め両者は静止していて摩擦はどこにもない。 P が Q に対して距離 L だけ滑ったときの、P の速度の水平成分と鉛直成分の大きさを u 、v とし、Q の速さを V とする。 P と Q の質量は m と Mで 、Q の斜面の角度は θ である。未知数は u 、v 、V であるが、これらを解くには、運動量保存、力学的エネルギー保存、さらに P が Q に沿って滑り降りるという条件(束縛条件)を連立させればよい。『 Q&A 名問の森 』でも扱っていて、入試では誘導付きで解くことになるが、典型問題と言ってよい。

問題はその後である。「P が Q に対して距離 L 滑り降りるのに要する時間 t を求めよ」という問いかけがなされることがある。

出題者の考えは、鉛直方向に着目し、 v2 -02 = 2ay・L sin θ により加速度の鉛直成分 ay が分かり、v=ayt あるいは Lsin θ = 1/2・ayt2 によって、時間 t が分かるというものである。この解法を素直に受け入れる人が多い。

しかしながら、保存則は時間によらず保存する量を扱っているので、時間に対しては答えようがない はずである。 この場合、鉛直方向の加速度が一定になると 簡単に言えない点が問題である。

運動方程式で扱うことによって、P の加速度は鉛直・水平、共に一定(つまり、加速度ベクトルが一定)であることが導ける(「名問の森」(上)p66 )。 その知識がある出題者には違和感がないのかもしれないが、論理を重んずる物理としては、「Pの加速度の鉛直成分は一定であることが知られている」という一文を加えてからの出題にすべきであろう。

この例に限らず、保存則から時間の話に移るときに起こりがちである。

P が直線運動をすることを自明と考える人はさらに多い。Qが固定されているときの等加速度直線運動は常識であり、Qが自由に動いても上のように加速度が一定と知れば、直線運動と思う方が自然かもしれない。 そこで、

「初め、Q を静止させ、P に斜面方向の初速をもたせると、P の軌跡は?」

どのようになるかを考えた上で、先を読んでいただきたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

運動方程式から P の加速度を求める過程を見直してみればすぐに確認できることであるが、得られた加速度は一定であり、P の初速度は関係しない。そして、加速度の向きは斜面方向ではない。

初め、P が静止していれば、まさに加速度方向への等加速度直線運動になる。

しかし、P の初速度が加速度とは別の向きを向けば、軌跡は曲線になる。正確には放物線になる。 重力加速度の下での斜方投射と同じである。

しかし、P の初速度が加速度とは別の向きを向けば、軌跡は曲線になる。正確には放物線になる。 重力加速度の下での斜方投射と同じである。上のケースでは、P の初速度は斜面方向で、加速度の向きはより鉛直に近いので、P の軌跡は 上に凸の放物線になる ことまで分かる。

P の初速度が 斜面下向きの場合は 赤点線のようになる。・・・ここまでで考察を打ち切られた方が多いのではないだろうか。

できれば、P の初速度が斜面上向きの場合まで 考えていただけるとよかった。 軌跡は青点線のようになり、かなり意外なものとなっている。

結局、直線運動は 初速0の特別なケースに過ぎず、「自明」とは ほど遠い。

以下は、放物線に関しての余談である。

すべての円が相似形であるように、「すべての放物線は相似形」であるということを最近知った。

先端が尖った放物線と緩いカーブの放物線があるとき、前者の先端を拡大してみれば後者になるということである(*)。 目からウロコ! であり、この機会を利用して まだご存じない方にお伝えしたい。

放物線は 楕円群と双曲線群の境界線に当たる特別なものである上に(「誤解の多い出題(1)楕円軌道」を参照)、世の中には ただ一本の放物線しかない というのが興味深い。

* y = ax2 は a/b 倍すると y = bx2 に重なる(a≠b)。

なぜなら、 X = a/b・x 、 Y = a/b・y とすれば、 Y = bX2

(2021年2月20日:記)

疑義のある出題・・・ピストンの降下による断熱圧縮

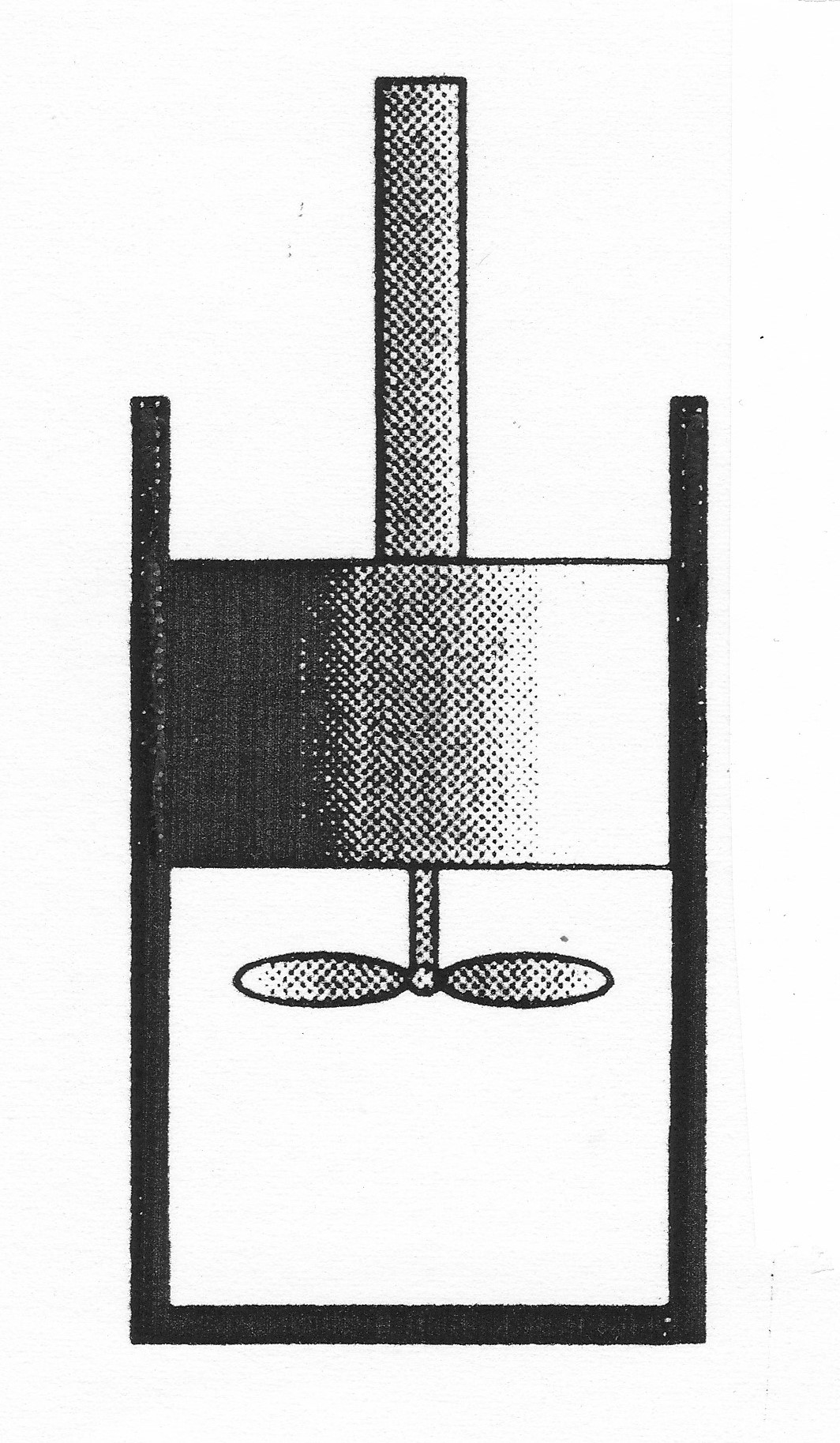

理想気体が鉛直シリンダーに入っている。容器と滑らかに動くピストンは断熱材でできている。 ピストンの上におもりを置いて放すと、ピストンは下がり、中の気体は圧縮される。 外気はないとする。

理想気体が鉛直シリンダーに入っている。容器と滑らかに動くピストンは断熱材でできている。 ピストンの上におもりを置いて放すと、ピストンは下がり、中の気体は圧縮される。 外気はないとする。このとき、ピストンは やがて h 下がって静止するとして、 (ピストンとおもりが失った位置エネルギー Mgh )=(内部エネルギーの増加 ⊿U ) と立式して解かせる入試問題を見かける。 ある大学は「ピストンはゆっくりと h だけ下降し静止した」としている。 誘導のままに解けるので、何事もないように思える。

しかし、ピストンはつり合い位置 O まで加速されているので、O を越えてしまう。最下点に達して一瞬静止し、戻る。 それも初めの位置まで戻る。 つまり、振動し続けるはず である。 断熱で摩擦がなく理想気体を仮定しているので、ピストンが下がるときと、上がるときは同じ状態をたどる。

つり合い位置を中心とする微小振動が 単振動になるのは典型問題だが、それとも整合している。「微小」は単振動させるための条件に過ぎない。

外気がある場合で出題されることもある。 大気圧 P0 による仕事を考えて、 Mgh + P0 Sh = ⊿U として解くことになる(問題集の解答でも P0 Sh の忘れが見られる)。 途中、振動していても 大気圧による仕事は、ピストンが往復した部分ではキャンセルするので、 P0 Sh で済む 。 しかしながら、やはりピストンの振動を止める機構がない。

「大気があるので、空気抵抗で止まるのでは・・」という意見が出そうである。 ふつう断らなくても空気抵抗はないとして出題されている。 確かに空気抵抗なら止められる。しかし、それに頼った途端、エネルギー保存則が破れてしまう! 大気にエネルギーが渡されている。

東大はピストンにプロペラを取り付けて出題した(右図)。 こうすれば、羽根の回転で気体を撹拌し、ピストンの運動エネルギーが気体の内部エネルギーに変換されるので、問題はなくなる。 羽根にはブレーキがかかり(ピストンが上がるときも)、やがてピストンは静止する。

東大はピストンにプロペラを取り付けて出題した(右図)。 こうすれば、羽根の回転で気体を撹拌し、ピストンの運動エネルギーが気体の内部エネルギーに変換されるので、問題はなくなる。 羽根にはブレーキがかかり(ピストンが上がるときも)、やがてピストンは静止する。飛行機のように推進力を得るための羽根の回転方向を順方向とすると、自然に回る場合は逆方向となり、ブレーキになるのは納得できよう。 東大は「振動は次第に小さくなり、・・・静止した。」としている。 1996年に示された振動の認識と解決策がその後に生かされていないと思われる。

プロペラについての記述は生徒には分かりにくいので、「ピストンは h だけ下降した位置で静止したものとする」としてはどうだろうか。 「ものとする」に 振動をはじめ煩雑な事情を封じ込めようとの意図である。 「ピストンの運動エネルギーは気体の内部エネルギーに変換され、」を前に加えると丁寧であろう。

大阪大と京都大の出題ミスは 同じ原因?

2018年1月、阪大は出題にミスがあったことを公表した。間もなく京大もミスを公表した。前年の12月に筆者が阪大に指摘したことが契機となった。いずれも音波の干渉に関するものであり、原因も同じと思われる。 音波が壁で反射されるとき、変位については固定端反射であり、変位は反転する。ところが、疎密については、密は密のまま(疎は疎のまま)反射される。 両大学はその認識を欠いたまま出題してしまった(と思われる)。 長い間判明しなかったのは、予備校を含めて多くの人にとっても盲点になっていたからに他ならない。

疎密による音波の理解を教科書の段階から進めるべきであろう。詳細は「音波の出題ミスはどうして起こったのか…そして今後に向けて」と題した論文1(物理教育 第66巻 第2号 p116(2018年))をご覧いただきたい。「物理教育」は物理教育学会の学会誌である。 壁での反射を伴う音波の干渉を定性的に扱う問題はこれらが初めてと思われ、近隣の有名大学で同時に出題され、しかも同じ様に誤るという偶然は、まさに「事実は小説よりも奇なり」の感があった。 以下はその後日談である。

同僚の講師から過去に東大が同系統の出題をしているという情報がもたらされた。1994年・後期日程・大問1のⅢで、音源から直接届く音と、壁で斜め反射してから届く音の干渉が扱われている。「全国大学入試問題正解(旺文社)」を見て、筆者は驚いた。 問題が存在したことにではない。解答が正しいことにである。密は密のまま反射されることも強調されている。前述の事件の際には誤った解答を掲載していたのに、なぜ・・・という驚きである。

考えてみれば、同書は幾人かの解答者によって作成され、時代も異なる。正しい解答での署名は<江>となっている。著者名の一覧から、該当するのは河合塾講師の江渡明穂氏であった。

やっとすべてが納得できた瞬間である。筆者よりだいぶ年上で、もう故人になられたが、多くのことを氏から学んだ。縦波が固定端反射する際、密は密のまま反射されるという事実も、氏が編集された河合塾テキストで教えたとき、知ったことであった。

上記の論文では、阪大が過去にも音波の出題ミスを犯していたことを指摘したが、気づかれたのは氏である。さらに、音源の音叉を振動板に修正し、テキストに採用された。問題としての質は高かったためであり、以後、編集者が変わっても長く用いられている。

Q&A の「名問の森」のコーナーで取り上げている「鉛直方向の衝突での運動量保存」や「極板間への金属板(あるいは誘電体板)の挿入」の話も氏から学んだことである。

(2019年7月20日:記)

音波は なぜ疎密で考えるべきなのか

論文1では、音波を疎密波として考えると分かりやすいという主張を述べた。変位で考えると、2次元の干渉ではなぜうまくいかないのか、論文1の投稿直後からその理由を考え始めた。そして、自分なりの結論が得られたので、「音波はなぜ疎密で考えるべきなのか」と題した論文(論文2)を提出した。「物理教育」の次の号に間に合わせたかったのだが・・・結果は残念なことになった。

その間の事情は論文3に記している。 ただ、論文3の主要テーマは、2つの点波源からの波による干渉において、波の減衰が与える影響についての考察である。 教科書では、水面波の干渉において減衰を無視している。それが妥当なのかどうかが、論文2に対する査読意見および編集委員とのやり取りで浮かび上がった新たな論点である。 その論考自体が興味あることであったので、「干渉での減衰無視の妥当性といくつかの提案」と題して投稿してみた。 こちらは受理され、第67巻 第3号 p202(2019年)に掲載された。 より重要な論文2の存在を読者に伝え、個人的なつながりを通じて広めたいという目的も有している。

論文2より先に論文3を読んでいただいた方が話のつながりが分かりやすいかもしれない。特に、高校生にはその順序を薦めたい。 論文2の内容を把握するには、考察力と論理力の上に根気が必要だからである。 論文を読むときのアドバイスを一つ。「はじめに」と「おわりに」だけでも読んでみること。特に「はじめに」には論文を書く動機が書かれ、その分野の現状について手短に知ることができ、勉強になる。

論文2を読まれ、もしも同意していただけたら、知り合いの大学教員にこのホームページをお伝え願いたい。出題側にとっても意識してほしい内容と確信している。

(2019年9月5日:記)

音波の干渉の考え方 を確立したい

「変位」は波で最も基本的な量と考えられている。ところが、音波のような縦波に対しては「疎密」の方が優ることを上記の「論文2」で示し、それが定着することを期待していた。 残念ながら、現状は なお混乱の中にある と言わざるを得ない。

以下の Q1 と Q2 は『Q&Aエッセンス』に取り上げたものである。 長くなるが、大事なことなので、あえて再掲しておきたい。

・・・・・・・・・・

Q1. 音波の干渉はふつうの波と同じと考えてよいのでしょうか?

A. 音波は縦波ですが、直線上を伝わる場合は横波表示と呼ばれる方法で波形が描け、横波と同じように扱えます。 気柱の共鳴ではまさにそれが役立ちました。

ところが、平面上を伝わる場合や空間内を伝わる場合には、縦波の本来の性質である、疎密波としての扱いが必要になります。 密や疎が伝わるという観点なら、ふつうの波と変わりありません。

今ちょうど新課程に向けて「物理のエッセンス」を改訂中で、音波の扱いについて取り上げていますので、原稿を掲載します。 (文中に現れる問題52 や p132も参考に付けています。)

- 「音波の干渉」(改訂原稿)

【ひとこと】

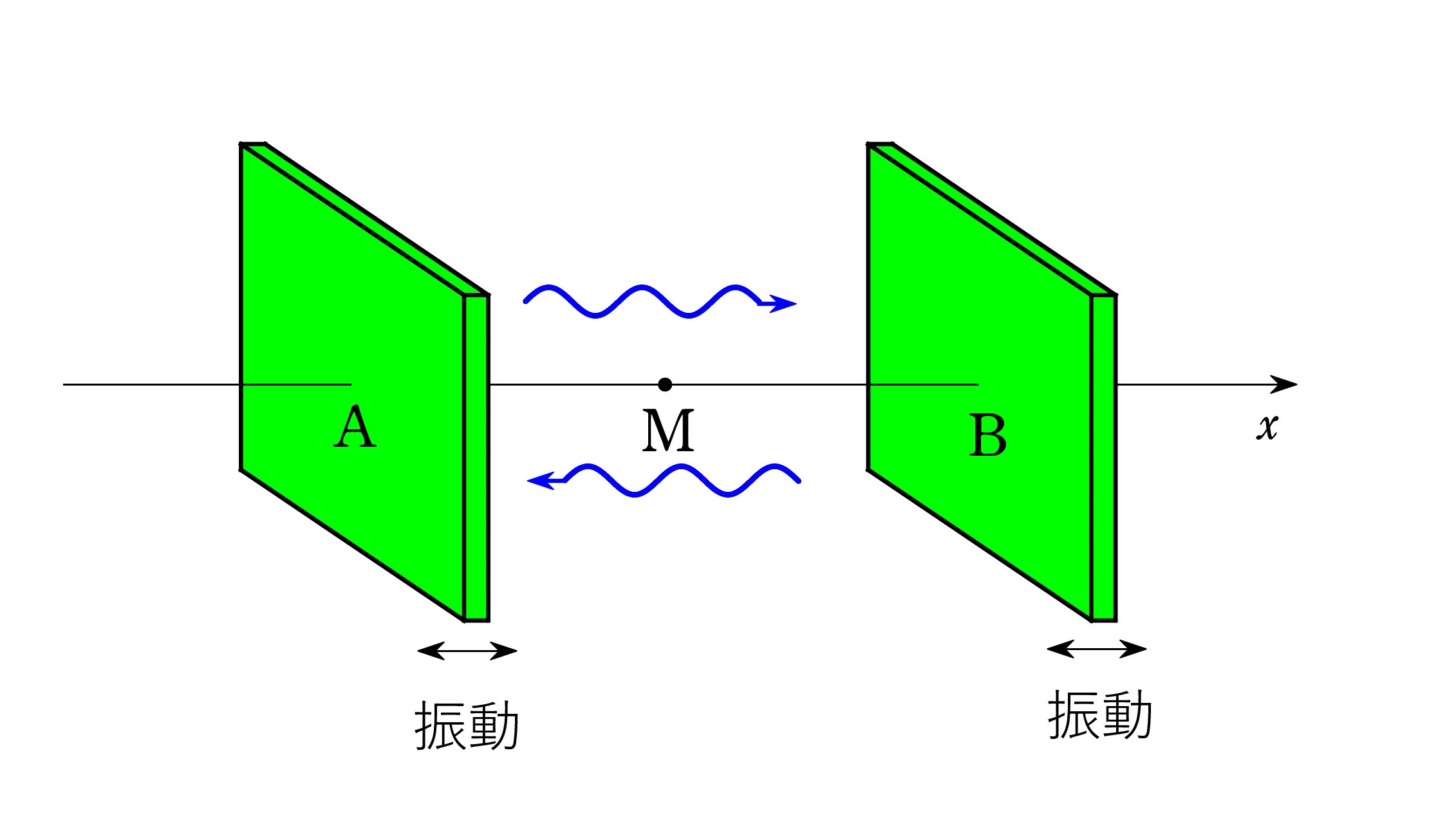

上記の2つのスピーカーの間に生じる定常波について 一言加えておきます。 面倒だと思う人は読み飛ばして構いません。 どちらかと言えば、先生方へのコメントです。

定常波の波形を変位の横波表示で描くと、中点 M は節になります。 密度変化を縦軸にして描くと、腹になります。 「腹では大きな音になる」という主張は「 密度変化に注目すれば」という前提が必要です。

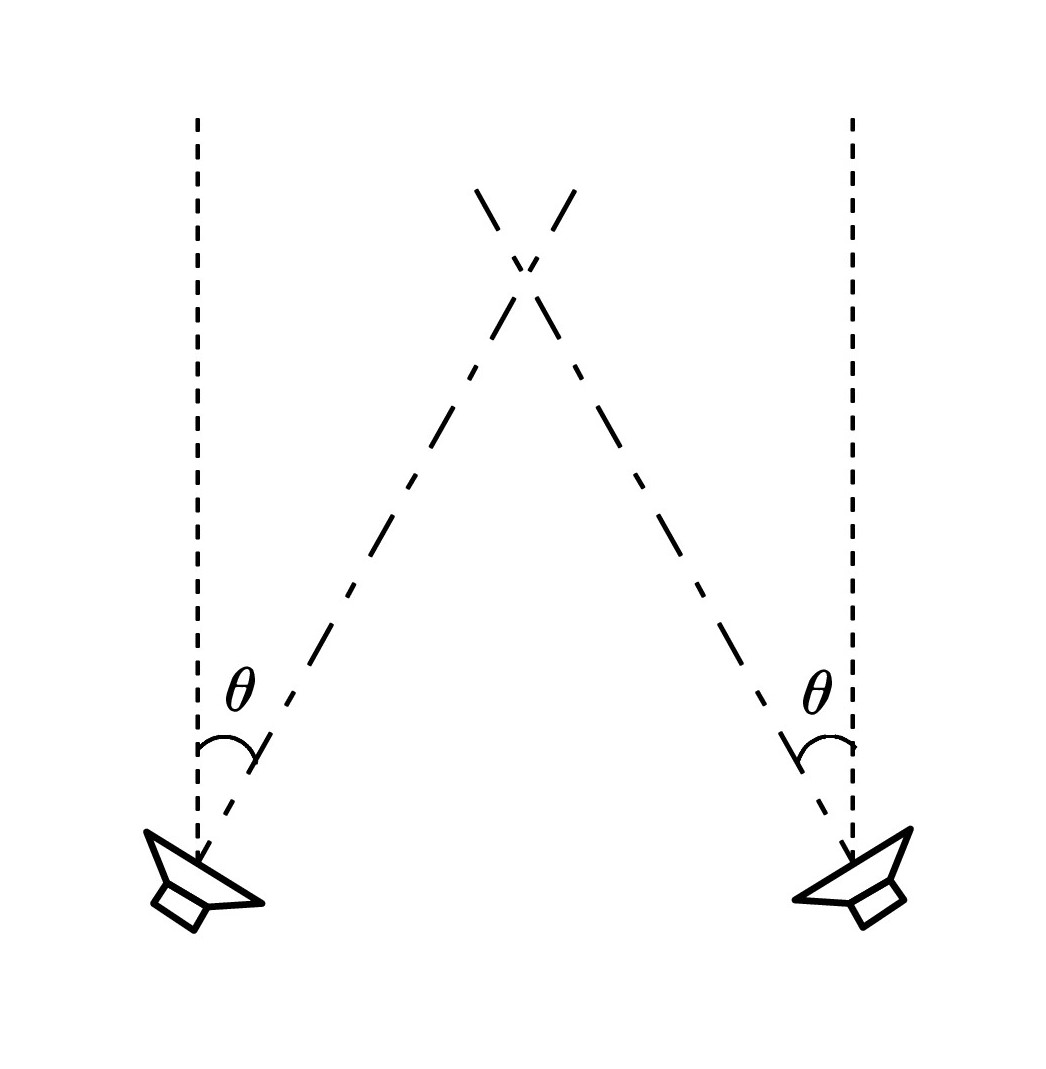

2つの音源(スピーカー)は変位では逆位相、疎密では同位相です。

2つの音源による音波の干渉問題で、変位か疎密かを断ることなく「同位相」となっているときは、「疎密で同位相」と解釈すると、出題者の意向に合うと思います。 2次元の干渉では まず間違いなくそうです。

【さらに ひとこと】

図のようにスピーカーを置くと、θ=0 なら、変位でも疎密でも同位相です。 θ=90° なら、上述のように変位では逆位相、疎密では同位相になります。 そして、0<θ<90°では、変位(変位ベクトル)は同位相でも逆位相でもないのですが、疎密では同位相です。

結局、疎密の観点なら、スピーカーの向きによらず一貫して同位相であり、合理的でもあります。干渉模様の図(「エッセンス」p132)が適用できるのです。 もともと「2つのスピーカーは同じ振動をしている」と誰もが思うし、それでいいのです。

なお、スピーカーの向きを対称的にする必要はなく、θ と θ’ で構いません。 スピーカーからの音の広がりが限られているので、一点鎖線が交差する方向あたりに干渉模様ができます。 交点が 2本の点線の外側の領域にあってもいいです。

(この【さらに ひとこと】は生徒用とは言い難いので、『Q&A エッセンス』では、既に削除している。)

Q2. ある入試問題についての質問です。 x軸上の2点AとBに音源を置き、AB間に生じる定常波を波の式によって調べます。 変位で考えていて、2つの音源は同位相となっています。 先ほどの話からすると、「逆位相」の誤りではないでしょうか?

A. 同位相の音源もあり得ます。 x軸に垂直な板の振動を考えてください。2枚の板が同じ振動をしている場合です。 左の板Aの右面から出る音波と 右の板Bの左面から出る音波は 変位で同位相です。 中点Mは(変位で描いた)定常波の腹になります。

疎密で考えると、板が右に動くと、右側の空気を圧縮して密を生じ、板の左側には疎を生じます。 Aが密を発生させるとき、Bは疎を発生させるので、逆位相です。 Mでは 密と疎が出合うので、音が小さくなっています。

2枚の板が逆向きに振動すれば、変位で逆位相になります。

先ほどは(同じ電気信号で作動する)スピーカーを向き合わせたので、変位は逆位相となりました。 2枚の板の逆向き振動と同じです。

スピーカーでも、逆位相の電気信号で作動させれば、変位で同位相にできます。

結局、2つの音源の位相の関係はどうにでもなるということですね。

・・・・・・・・・・(引用はここまで)

変位は 波動において最も基本的な量である。 縦波では 疎密が重要になるにしても、変位より疎密が「優る」ということはない と考える人が多い。 確かに、縦波での 変位と疎密は 原理的には同等である。

しかしながら、ある点で大きな音がするかどうかは、疎密なら2つの波の密度変化の和を調べればよい。しかし、変位ではその点での合成ベクトルだけでなく、近傍の合成ベクトルの状況を調べなければならない。 「優る」とはそういうことである。 実際問題としては「疎密に限る」と断じてよいであろう。 詳細は上掲の「論文2」をご覧いただきたい。

最も基本的な量であるがゆえに「変位信仰」を生み、 長年に渡って議論の混迷を招いてきた。 終止符を打つべき時と思われる。

来年度からは 新課程「物理」の教科書が登場する。 そこでの扱いに注目したい。

【出題に当たられる方へ】

■ 2つの音源による干渉を扱う場合には、変位で同位相なのか、疎密で同位相なのかを明確にしてください。とくに、2次元での干渉では「疎密で同位相」というべきケースが多く見られます。

■ 2次元での干渉を 波の式 y=y(r, t )を用いて扱う場合には、yは変位ではなく、密度変化 ρ-ρ0 としてください。 ( ρ:空気の密度、ρ0:平均密度)

圧力変化 p-p0 でも結構です。

■ 1次元なら、変位でもよいのですが、定常波の場合、腹で大きな音になるというのは 誤りです。

(2022年10月20日:記)

学会誌で訴える:音波の干渉の考え方

残念ながら、本ホームページを知る教員は限られ、音波に関する筆者の主張は多くの人には届いていない。 また、耳を傾けて頂いた場合も、公には認められていない個人的見解と受け取られるきらいがあった。

そこで、意を決して物理教育学会の学会誌への投稿を試みた。 内容は既に上に記しているが、一つだけ強調しておきたいことがある。 それは、2次元の干渉を扱った京都大学のミスが、公的には、いまだにきちんと決着していない という驚くべき事実 である。

マスコミで初めて取り上げられたミスの指摘は、変位の観点からのものである。それもあって、変位の観点が表面上は主流になり、しかも、今日に至るまで息づいている。 それが誤りであることは 既に5年前に「論文2」で指摘したが、改めて明確にし、議論を決着させる必要があると考えた。

- 論文4 (物理教育 第71巻, 3号, p214, 2023年)

何と言っても、京都大学の問題の件は考えさせられることが多い。「変位派」は条件不足で答えが一意的に定まらないとし、「疎密派」は単に壁での反射の誤認であるとする。 問題として破綻しているのか、どうかという、全く矛盾した異様な事態である。 ところが、ミスを総括した 京都大学の検証 ( https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news/2018-02-01-0) では両論を併記したため、どちらも正しいかのように見えてしまっている。

なぜ、京都大学は「変位派」の主張を受け入れてしまったのか、大きな疑問が残る。 筆者は次のように考えている。 分析の行間を読めば、大学は変位の観点に否定的である。 作題に当たっては、疎密の観点であったことは疑いがない。変位の観点なら、条件不足で答えが定まらない というのはすぐに気づくことである。 検証において、変位の観点からのミスの指摘に 反論しなかったのは、問題をこじらせたくなかったためであろう。 ミスをしたことに変わりはなく、大学は弱い立場に立たされていたのである。

ただ、もう一つの理由があったのではないだろうか。 それは変位の観点を否定する論拠に確信が持てなかったのでは ということである。 筆者も「論文1」では懐疑的に留めるほかはなかった。 「論文2」を待って、完全否定ができたのである。

(2023年10月5日:記)

入試問題は 正解の公表とともに「時効」のルールを

大阪大・京都大の事件を経て、正解(正解例)を公表する大学が多くはなった。未実施の大学には公表を促したい。 何にもまして、出題ミスがあった場合に早く対応できる。 時間が経過すると、大阪大の対処にも表れたように、生徒の事情が大きく変化し、対応が複雑化する。

追加合格は公正のように見えて、新たに合格とされた人にも迷いを与え、人生を狂わし、不幸な結果をもたらしかねない。 時間が経過すると、誰もが与えられた状況に適応した人生を歩み始めているからである。 莫大な費用と労力に見合うメリットはなくなっているとは言わないまでも、大きく低減することになる。

大阪大が行った補償が前例になるのであろうか。 すると、その大変さに驚き、入試の誤りは認めないという大学が現れる ――という危惧がぬぐえない。 とんでもない教訓化である。 「悪い冗談」と一笑に付せないのが、残念ながら 昨今の大学の状況である。

以上のような不幸を避けるには、「正解の公表後、ある期間が経てば、出題ミスが発覚しても 合否の見直しはしない」というルール作りが必要 と思われる。 しかし、「ある期間」がどれくらいかが難しい。 上掲の論文1では「6か月」としてみた。本音では2カ月が妥当と考えている。 短い方が大学にとって公表するメリットがあることに加え、高校や予備校など関係者が緊張感をもって検証できる。

実は、受験生にもある程度の責任が生じている。 公表された解答がおかしいと思えば、先生に相談できる。 予備校の利用も考えられる。

文部科学省では 大学への問い合わせを受け付けているので、ぜひとも活用したい(*)。 大学はぞんざいな扱いができなくなる。 同じ問い合わせが重なれば、確実性が増す。

もともと、入試での合否には「運」がつきまとうという側面も無視できない。 その点からしても「時効」は穏やかな解決策と思われる。

ミスをミスとして認めやすい環境をつくることが現実的 である。 一方、正解を公表しない大学は時効の恩恵にはあずかれないので、公表へ向けての大きな動機付けになるであろう。

大学ごとに決めることではなく、文部科学省が音頭をとってルールを定めるべきである。

* 「大学入試問題のミスに関する窓口」

(2022年1月20日:記)

【追記】この提言は文部科学省にもお伝えしました。(1月25日)

岐阜大学の出題ミスとその隠蔽、そして批判の封殺 <重要>

ある大学の2018年の入試問題について、問題文の誘導に違和感を覚え、質問したところ、「質問の趣旨がよく分かりません。・・・ご指摘は理解できません。」という回答であった。 違和感は疑念へと変じた。そこで、大学が考える正解を求めると、提示された解答には明らかな誤認があった。 それを指摘すると、一ヶ月以上に渡って沈黙を続け、催促してやっと出された回答は「出題ミスはなかった」というものであった。その理由は後付けで説得力がなく、作題者(あるいは作題チーム)による隠蔽と思われたので、正直にミスを認めるようにと批判した。 すると、大学事務局が筆者の属する予備校に押しかけ、批判の封殺を図ったのである。

百歩譲って、大学がミスをしていなかったとして、批判の封殺は、学問の府である大学としては最も恥ずべき行為であろう。 さらには「個人としての質問」と断っているのに、予備校という組織への圧力であった。「大学との関係を悪くしてもいいのか」という発言もあったと聞く。 学長に抗議の書面を送ったが、謝罪はおろか、返事さえなかった。 事後にしろ、学長は脅しとも言える実力行使を承認したということである。 言葉を失う事態であった・・・。

しかし、大学内で解決することが何よりであり、それには学長に働きかけるほかはないと思い直し、その後も手紙を出し提案もしたが、すべて黙殺されている。

事件は、阪大と京大の出題ミスを踏まえて、質問には真摯な対応をするよう文部科学省から通達が出されていた中で起こったことも見逃せない。 大学は国立であり、許される対応ではないと思い、文部科学省に通知したが、鼻先であしらう対応であった。 大臣にも手紙を送ったが、梨の礫であった。

筆者としては、通すべき筋は通し、個人としてやれることはなし終えたと考えている。 この上は、すべての資料を公開し、世の中の判断を仰ぐほかはない。 ただ、大学にとって不名誉なことであり、文書は膨大であるので、きちんと検討しようという意思のある方だけが次の「資料」をクリックして頂きたい。

(2019年10月5日:記)

<加筆> 「資料」において、出題ミスおよび隠蔽があったことの論拠を、より分かりやすくするために、【内容の補足】と題して加筆しました。

また、事件のその後の経緯と現状を、「資料」の末尾に【追記】として記しました。

(2021年5月5日:記)

<タイトルの変更> 「ある大学の出題ミスとその隠蔽について」としてきたタイトルを上記のように変えました。 記事はそのままにしています。 記録性を重視し、時系列での検証ができるようにするためです。

大学の名誉を尊重して大学名を伏せてきましたが、大学は隠蔽を押し通す積りであることが明らかとなりましたので、糾弾の意味を込めました。

単なる隠蔽なら、他にもあったかもしれませんが、大学権力を振りかざしての「脅し」まで用いた 隠蔽 は 前代未聞 であり、抗議にも無視を続ける 学長・森脇久隆 氏の責任は重大であると考えました。 脅しによる批判の封殺は、ミスの隠蔽とは次元の異なる重い問題です。

事件の経過を振り返ってみると、ミスに気付いた後、大学に文書を送るたびに、これで解決すると確信していたことが思い出されます。 甘いと言われればそれまでですが、「大学」に対する信頼感が根底にありました。 しかし、岐阜大学の対応は常軌を逸したものでした。 出題ミスという小さな問題を、隠蔽と脅しという大きな問題にしてしまったのです。 しかも、学長までが加担するとは・・・。 そして、その「罪」と「汚名」を将来に渡って背負い続けていく積りのようです。

この記事・記録の重要性も継続していくことでしょう。

(2021年7月20日:記)

トップページに掲げていた以下の文章を、ここに移しました。 (2022年4月5日)

【お知らせ】 マイクロソフトの検索エンジン Bing から、検索キーワード「物理のエッセンスの広場」が削除され、アクセスに支障をきたしました。 「物理のエッセンス」で検索しても、アマゾンの本の広告に続いて、つまり、事実上トップで現れていたのが、消えました。 グーグル検索(Chrome)でも削除の動きが見られました。

以前には、このホームページ HP を見ようとすると、「詐欺の疑いのあるサイトなので接続しないように」という表示が現れたことも一度ならずありました。

入試不正を追及していることへの妨害 と思われます。 この HP を新たに知る人を減らそうというのが、妨害の意図でしょうが、上記の書籍には HP の URL と QR コードを載せており、さしたる効果がないことを実行者には告げておきます。

「削除」は誰でも確認でき、卑劣な行為を自ら白日の下に晒しています。 そして、真っ当な反論ができないことを認める愚かしい行為 です。

(2021-7-20)

<追記> 検索キーワードとしての「物理のエッセンスの広場」が 12月25日に Bing に復活しました。 削除要請が取り下げられたものと思われます。

正常に戻るまでに長い時日を要しましたが、お陰で、多くの人に妨害の事実を確認して頂けました。

(2022-1-20)

ご意見や疑問などはメールにてお寄せください。

アドレス: hiroba@mb.ccnw.ne.jp

トップページに戻る